Материал по объективу специально для Радоживы подготовил Родион Эшмаков.

Серийный Юпитер-12 «Арсенал» и прототип – Зоркий БК 35/2.8.

Юпитер-12 35/2.8 – широкоугольный объектив для советских дальномерных камер, производившийся с креплениями Киев-Contax (Contax RF) и М39 на заводах КМЗ, Арсенал и ЛЗОС. Известен также вариант для проекции микрофишей в корпусе без фокусировочного механизма и ирисовой диафрагмы, а также – объектив-прототип БК («Биогон Красногорский») 35/2.8. Об истории развития оптической схемы Biogon и появления объектива Юпитер-12 смотри здесь.

Все обзоры объективов Юпитер-12:

- Зоркий БК 1:2,8 F=3,5 см П (КМЗ, 1950) Contax RF - прототип объектива Юпитер-12

- Юпитер-12 1:2,8 F=3,5 см П (Арсенал, 1960) Contax RF

- Юпитер-12 1:2,8 F=3,5 см (Арсенал, 1960), Contax RF - сравнительный обзор и анализ оптической схемы

- Jupiter-12 2,8/35 (ЛЗОС, 1973), Contax RF: первый обзор, второй обзор + история развития оптической схемы

Существует небезосновательное мнение о различиях в качестве изображения между объективами разных лет/места выпуска: так, поздний ЛЗОС Юпитер-12, как оказалось, в целом уступает прототипу Зоркий БК 35/2.8, но верно ли то же для объективов других заводов – ранее не было известно. Эта статья посвящена серийному объективу Юпитер-12 производства завода «Арсенал» (Киев) 1962 г. и сравнению его с объективом-прототипом и объективами Rollei Sonnar 40/2.3, Canon AF35ML 40/1.9.

Навигация

- Технические характеристики

- Конструкция и адаптация для современных камер

- Анализ оптической схемы. Выбор материалов, влияние фильтра матрицы

- Оптические свойства. Сравнение с прототипом

- Выводы

Технические характеристики

Источник – А.Ф. Яковлев, Каталог. Объективы, ч. 1, ред. Д.С. Волосов, ГОИ ОНТИ, 1970 г.

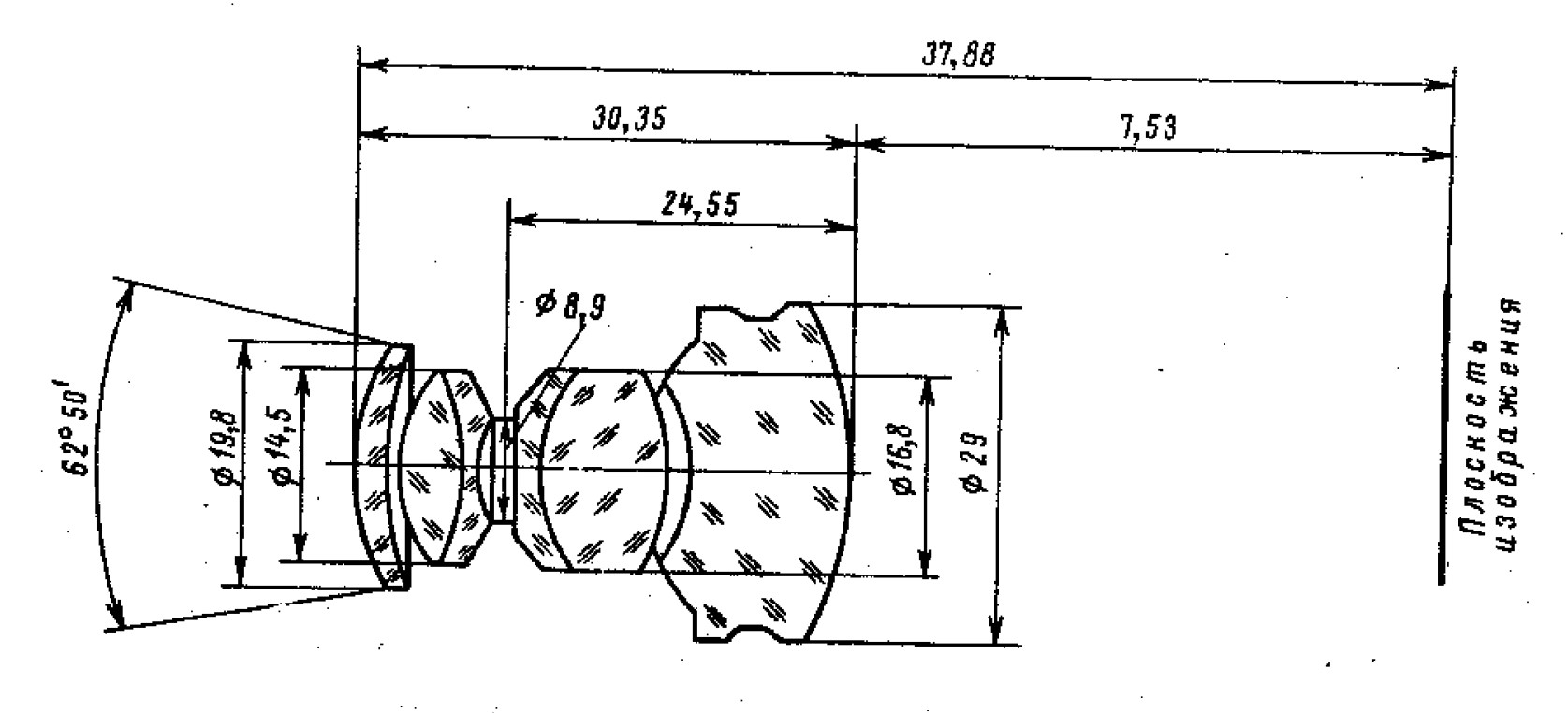

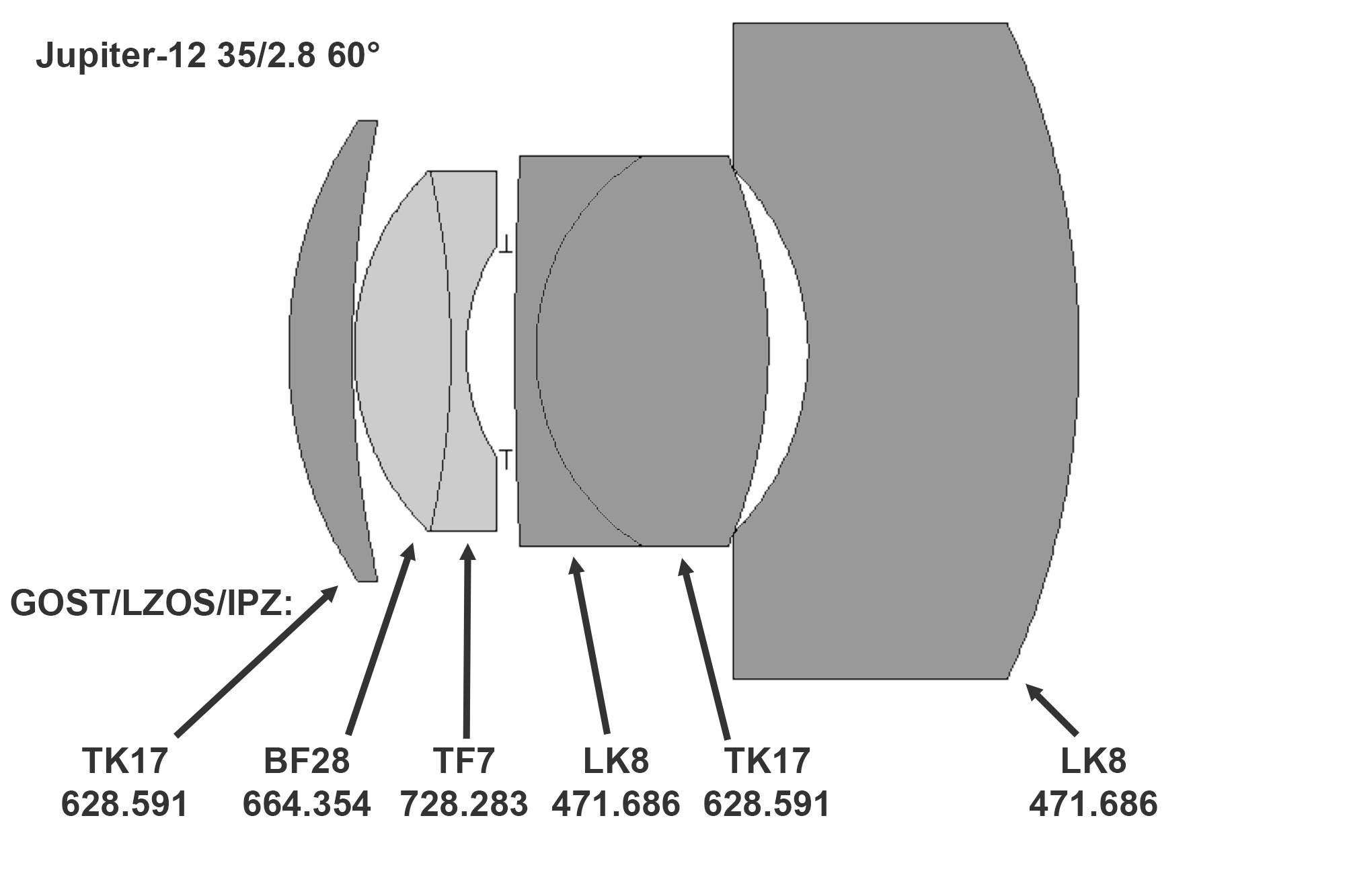

Оптическая схема – 6 линз в 4 группах, «Biogon» (разновидность схемы «Sonnar»);

Фокусное расстояние – 35.7 мм ± 2%;

Относительное отверстие – 1:2.8;

Угол поля зрения – 63°;

Задний фокальный отрезок – 7.53 мм;

Диафрагма – 5 лепестков, без механизма предустановки;

Пределы диафрагмирования – 1:2.8-1:22;

Минимальная дистанция фокусировки – 1 м;

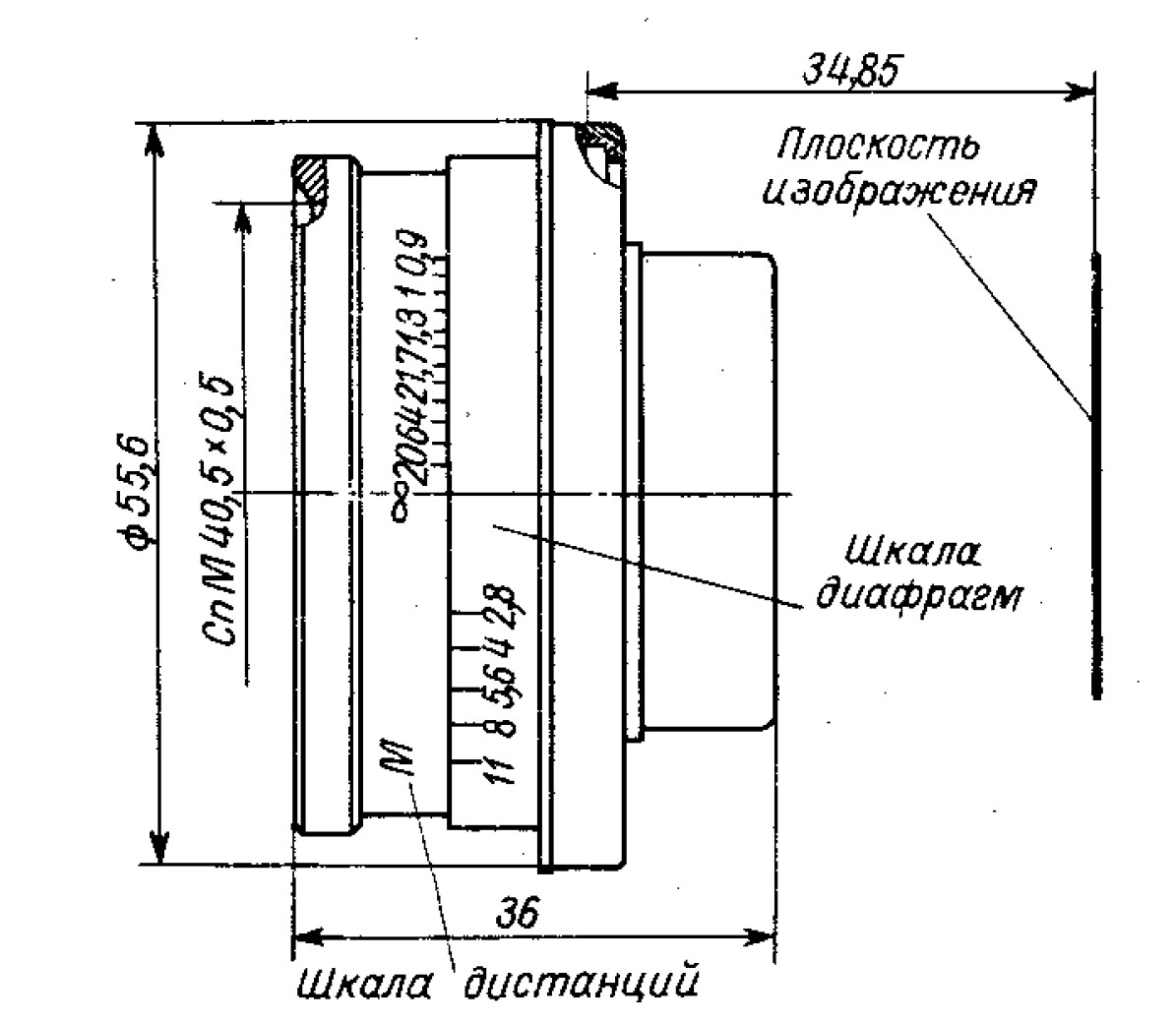

Резьба под светофильтры – 40.5×0.5 мм;

Крепление – Contax RF, наружный байонет.

Конструкция и адаптация для современных камер

Объективы с байонетом Contax RF можно использовать на современных беззеркальных камерах при соединении через специальный адаптер, очень часто – самодельный, хотя я не встречал удачные конструкции для фиксации оптики с наружным байонетом. В этом случае объектив будет иметь очень большую для своего угла поля зрения минимальную дистанцию фокусировки 1 м, что крайне неудобно. По этой причине представленный в обзоре объектив был адаптирован с добавлением нового фокусировочного механизма: был изготовлен адаптер с резьбой крепления М42, в котором объектив фиксируется без изменений собственной конструкции, соединение с камерой (полнокадровая Sony) осуществляется посредством китайского макрогеликоида 12-19 мм М42-М42 и тонкого кольца M42-NEX. Минимальная дистанция фокусировки в результате сокращается до ~30 см.

Важно: объектив нельзя установить на многие APS-C камеры из-за выступающей задней линзы большого диаметра, известное исключение – камеры Canon EOS M.

Конструктивно объектив не отличается от других вариантов Юпитер-12 для крепления Contax RF, есть различия между ЛЗОС Юпитер-12, Зоркий БК 35/2.8 и этим объективом в конструкции заднего блока линз, связанные с изменением способа фиксации шестой линзы объектива. Качество светозащиты и чернения данного Юпитер-12 не уступает прототипу.

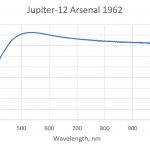

Существенным различием между Зоркий БК 35/2.8 и Юпитер-12 «Арсенал» является тип просветляющего покрытия. Хотя первые линзы объективов выглядят совершенно идентичными, остальные поверхности Юпитер-12 имеют просветление, нанесенное химическим способом (по типу спин-коатинг SiO2), в то время как оптика прототипа имеет покрытие по типу вакуумного MgF2. Линзы объектива Юпитер-12 имеют более выраженный блик, что означает большие потери на светорассеяние. Спектр пропускания объектива Юпитер-12 менее ровный в видимой области, цветопередача сильнее смещена в зелено-желтую область по сравнению с Зоркий БК 35/2.8.

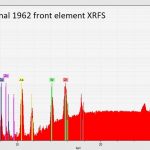

По данным спектроскопии рентгеновской флуоресценции материал фронтального элемента обоих объективов можно считать идентичным: либо наблюдаемая небольшая разница в количестве стронция связана с оптимизацией состава стекла ТК17, используемого на производстве, либо существовал полный аналог стекла ТК17 среди материалов Schott, если считать, что объектив БК выполнен с использованием вывезенных немецких линз.

Менее понятна ситуация с материалом задней линзы объективов. Для Юпитер-12 наблюдаемый спектр хорошо соответствует стеклам типа ЛК (отсутствуют тяжелые элементы), но в спектре линзы объектива Зоркий БК присутствует малоинтенсивный пик свинца, присутствие которого для стекол типа ЛК нехарактерно. Рискованным предположением будет представление задней линзы объектива БК как склейки легкого крона и кронфлинта, как было сделано в объективе Biogon 1937 г . В случае, если это верный вывод, можно считать доказанным использование немецких линз в объективах БК и их отсутствие в объективах Юпитер-12 «Арсенал» (как минимум).

Анализ оптической схемы. Выбор материалов, влияние фильтра матрицы

Советский объектив Юпитер-12 выполнен с применением простых оптических материалов, доступных еще в 1930-е годы. В оптической схеме не используются какие-либо особые стекла, а также высокопреломляющие лантановые кроны. Объектив сохранил примечательные приемы Людвига Бертеле к построению оптической системы.

Так, например, интересной является передняя склейка объектива, состоящая из двух флинтовых линз – тяжелого бариевого флинта БФ28 и тяжелого флинта ТФ7. Эти недорогие и доступные материалы имеют высокий показатель преломления, причем характер дисперсии БФ28 является удачным для использования в положительных линзах.

Следующая особенность – наличие поверхности большой кривизны между стеклами ЛК8 и ТК17 во второй склейке – так называемой поверхности Мерте. Подобные элементы, встречающиеся также в объективах Людвига Бертеле Sonnar 50/2 (Юпитер-8), Sonnar 50/1.5 (Юпитер-3), Sonnar 85/2 (Юпитер-9) и ряде других, служат для внесения аберраций высоких порядков, компенсирующих прочие искажения в системе. Сама комбинация стекол является «аномальной» (отрицательная линза с меньшей дисперсией и меньшим преломлением по сравнению с положительной) наподобие комбинации материалов в склейке объективов типа Tessar.

Между двумя последними стеклянными элементами можно заметить так называемую «воздушную линзу» – тонкий воздушный промежуток между схожими по кривизне поверхностями. «Воздушная линза» служит примерно для тех же целей, что и поверхность Мерте и присутствует во многих объективах, в частности в переднем компоненте Sonnar ZM 50/1.5 (на месте второй линзы передней тройной склейки объектива CZJ Sonnar 50/1.5).

Как и во многих объективах Людвига Бертеле, в Юпитер-12 присутствуют толстые линзы (пятая и шестая), которые помогают в исправлении сферохроматизма и кривизны поля изображения.

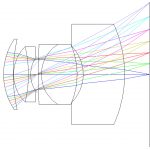

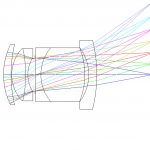

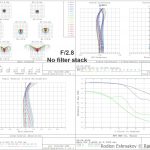

Благодаря применению указанных технических решений, Юпитер-12 отличается прекрасно исправленными сферохроматическими аберрациями (их буквально нет), низким уровнем низших астигматизма, кривизны поля и комы. Но вот высшие полевые аберрации в этом объектива исправлены крайне плохо, из-за чего изображение точки по полю превращается в характерную «птичку». Многие назовут это комой, но будут неправы, поскольку эта аберрация не является комой или астигматизмом, а относится к большому числу не поддающихся простой классификации полевых искажений высших порядков. В терминах полиномов Цернике данное искажение именуют «трилистник» или «трифойл» – за характерный «треугольный» вид. Трифойл является основным остаточным полевым искажением для огромного числа фотообъективов, в особенности светосильных. Под влиянием аберрации качество изображения ухудшается и для тангенциального, и для сагиттельного направлений, что демонстрируют расчетные диаграммы частотно-контрастной характеристики объектива Юпитер-12 на открытой диафрагме. Диафрагмирование до F/8 приводит к существенному улучшению качества изображения, хотя характерная для трифойла форма пятна и соответствующее падение качества по краю поля сохраняются.

Важной особенностью объектива Юпитер-12 является близкое расположение выходного зрачка к плоскости изображения, что приводит к пологому падению лучей на матрицу камеры (смотри изображение выше). Это делает объектив требовательным к конструкции матрицы – размеру пикселя, параметрам микролинзового массива, толщине фильтра перед матрицей. Добавление фильтра толщиной 1.5 мм приводит к выраженному увеличению астигматизма и кривизны поля системы, что приводит к падению качества изображения для тангенциального направления по краю поля. Также с некоторыми фотокамерами может наблюдаться колоршифт и избыточное виньетирование.

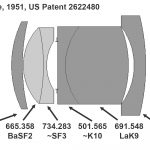

Интересно, что пока в СССР занимались адаптацией довоенного объектива Biogon 35/2.8 к производству, Людвиг Бертеле разработал и запатентовал в 1951 г. обновленную версию объектива с применением новых оптических материалов – высокопреломляющих лантановых кронов (n=1.69 у LaK9 против n=1.62 у ТК17). Новый объектив имеет все столь же изящный вид оптической схемы и отличается лучшей коррекцией вторичного спектра и полевых аберраций, что обеспечило существенный прирост и в разрешающей способности, и в равномерности распределения резкости по полю. Материал, аналогичный Schott LaK9 – СТК12 – в СССР появился примерно в 1960-х, но советский объектив так и не получил обновления, как и многие другие.

Можно сказать, объектив Юпитер-12 (как и исходный «Biogon») – это своего рода сборник хитрых приемов для коррекции оптических искажений в простых системах. Стоит отметить, что один из ключевых принципов в этом объективе не используется, как и в прочих объективах типа «Sonnar» – это принцип симметрии, на котором основаны объективы типа двойного Гаусса. Именно из-за отсутствия симметрии, позволяющей более простым образом исправлять оптические искажения по полю (дисторсию, в частности), изящные, но сложные объективы типа «Sonnar» по итогу были вытеснены технологичными объективами типа двойного Гаусса. Среди современных объективов типа Sonnar нет широкоугольных: можно вспомнить разве что Sonnar ZM 50/1.5, 7artisans 35/1.2 (APS-C), KamLan 50/1.1 Mk.1 (APS-C), 7artisans 50/1.1 Leica M и экзотические MS-Optics Sonnetar. Хотя есть родственные по конструкции широкоугольники Voigtlander Color-Skopar 35/2.5 и 7artisans 35/2 Mk.1.

Оптические свойства. Сравнение с прототипом

Юпитер-12 завода «Арсенал» не имеет проблем с качеством изображения в центральной области с открытой диафрагмы. Сильное падение резкости наблюдается к краям поля, что связано как с качеством оптической системы в целом, так и с наличием у камеры Sony A7s, с которой проводилась съемка, сравнительно толстого матричного фильтра.

Объектив был протестирован в равных условиях с другими похожими: прототипом Зоркий БК 35/2.8, Rollei Sonnar 40/2.3 и выполненным по схеме двойного Гаусса объективом Canon AF35ML 40/1.9. Тестовые фотографии на Юпитер-12 при диафрагмах F/2.8, F/4, F/5.6, F/8 представлены ниже вместе со 100% кропами изображений для центра, середины и края поля объективов.

Как можно заметить, объективы ведут себя схожим образцом в центре поля, однако на середине поля превосходство имеет объектив Canon 40/1.9 (ниже уровень астигматизма), а в углу поля – Rollei Sonnar 40/2.3. Вероятно, Canon 40/1.9 показал бы себя лучше, не будь у него столь выраженной кривизны поля изображения. Объективы Юпитер-12 и Зоркий БК по качеству изображения очень близки с точностью до погрешности фокусировки (для объективов с существенными кривизной поля и астигматизмом нет единственно верного положения фокуса). Определенно можно отметить, что разительной разницы, как в случае ЛЗОС Юпитер-12 и БК 35/2.8, между Юпитер-12 «Арсенал» и БК 35/2.8 нет. Вероятно, ЛЗОС принципиально никогда не был в состоянии собирать качественно никакие объективы «Юпитер», поскольку и Юпитер-9 их отличался 100% браком в течение всего времени производства. К качеству сборки на заводе «Арсенал» 1960-х годов вопросов нет.

Галерея фотографий ниже выполнена на Sony A7s и объектив Юпитер-12 завода «Арсенал» (1962 г.).

Выводы

Сегодня Юпитер-12 можно считать скорее экзотическим объективом: при его применении могут быть серьезные проблемы с совместимостью с цифровыми матрицами современных фотокамер, а уровень качества изображения по полю заметно уступает многим недорогим современным объективам, которые еще и доступны с автофокусом. Тем не менее, хорошие резкость в центральной области, высокий по меркам старой оптики контраст изображения и любопытный рисунок боке в сочетании с компактностью, эстетически привлекательным внешним видом делают объектив интересным даже сегодня. Попробовать недорогой и распространенный Юпитер-12 35/2.8 на своей камере – это означает прикоснуться к далекому и интересному прошлому оптики и фототехники.

И что, ЛЗОС сплошной брак производит?

“Вероятно, ЛЗОС принципиально никогда не был в состоянии собирать качественно никакие объективы «Юпитер», поскольку и Юпитер-9 их отличался 100% браком в течение всего времени производства.”

То автор хвалит зеркально-линзовые объективы этого производителя, то ругает Ю-12 и Ю-9.

Как будто их на разных заводах разные люди производили.

Не может один и тот же производитель одновременно делать отличные Рубинары и плохие Юпитера.

Истина всегда посередине.

Были просто более удачные и менее удачные модели в зависимости от специфики производства.

Вам, Сергей, с дивана всегда виднее. Начнем с того, что зеркально-менисковые объективы и линзовые фотообъективы на ЛЗОСе делали разные подразделения, разные цеха. Сборка ЗЛ рубинара – это один набор КЮ приборов, сборка Ю9 – другой набор. И люди разные. Сборка Рубинара – это не про тройные склейки в Юпитер-9 и чувствительные линзы высокой кривизны в Ю12. Потому один и тот же производитель в этом случае МОЖЕТ одновременно делать хорошие рубинары и плохие юпитеры. Это просто факт.

Было бы интересно засунуть довольно компактный линзоблок в корпус какого-нибудь автофокусного объектива, как это успешно делается с 37А, мануальной фокус конечно для неспешной съёмки, в наше время быстронадоедающий атавизм

Это очень легко устроить – достаточно вместо моего адаптера под 12-19 макрогеликоид сделать адаптер на резьбу М39 и соединить объектив с автофокусным адаптером Techart Leica M-NEX через кольцо M39-Leica M. Можно сразу взять Ю-12 с резьбой М39. Юпитер-12 не имеет фокусшифта для центральной области кадра, потому он практически идеальный кандидат для подобной переделки.

Этот адаптер не такой уж и дешёвый, так, по дешману, купить кроп объектив старый подходящий, достать из него линзы, как на фото примерно

Купите, сделайте. Посмотрим, насколько это вам обойдется дешевле адаптера с учётом всей возни. И насколько это лучше будет работать.

Привіт, два питання:

1. Чи можливо пошкодити матрицю камери на стоковому варіанті

2. Який діапазон фокусування буде, якщо додати макрокільце 10-11 мм

Матрицу повредить никак не получится этим объективом. Он упрется в рамку вокруг, даже если совсем не понятно как его криво поставить. Про макрокольцо не понял. Если просто на объектив типа М39 накрутить макрокольцо и поставить через M39-NEX, то, очевидно, он будет работать в макро ~25 см МДФ. Если заменить макрогеликоид в моей варианте адаптации обычным кольцом такой же толщины, то диапазон фокусировки будет точно такой же, как у заводского объектива – ведь в моей адаптации роль фокусера с бо́льшим ходом и играет макрогеликоид, по сути заменяющий штатный механизм.

Как пользователь объективов Юпитер-12 с многолетним стажем могу сказать, что корректно эти объективы с посадочной резьбой М39х1 устанавливаются через соответствующие адаптеры на цифровые беззеркалки систем Canon EOS M (проверял лично) и Sony A (читал об этом).

С установкой этих объективов на цифробеззеркалки других систем возникнут проблемы; в частности, при попытке установки Юпитера-12 с посадочной резьбой М39х1 на камеру Sigma fp L через адаптер М39 — L-Mount последний упёрся своей задней линзой в защитное стекло матрицы и бесконечности достичь не удалось (слишком маленький задний отрезок у Юпитера-12).

Можно адаптировать Юпитер-12 для съёмки, перевернув линзоблок с узлом диафрагмы на 180°; в этом случае объектив кроет без виньетки и с бесконечностью уже цифровой среднекроп (44х33 мм, камера Fujifilm GFX 50R), но картинка получается, что называется, “на любителя” и подобную адаптацию я как пользователь такого реверсивного объектива рекомендовать не могу.

Мне представляется, что из-за особенностей конструкции линзоблока Юпитер-12 технически вообще невозможно адаптировать ни на одну из современных цифробеззеркальных систем кроме Canon EOS M и Sony A; это касается и объективов с посадочной резьбой М39х1, и объективов с байонетом Contax RF.

Что же до фотографических качеств данного стекла, то вся изюминка кроется именно в создаваемой им ретрокартинке благодаря оптическому несовершенству этого объектива.

И да, это лучший “зайцелов” среди всех объективов на мой фотолюбительский взгляд!

Видел я эту порнографическую “переделку” юпитер-12 с линзоблоком задом наперед. И даже знаю, в чью светлую голову эта ересь пришла. Смысла не вижу ни малейшего, это полная ерунда и никакого отношения к картинке Юпитер-12 не имеет. Это как пальто наизнанку носить.

Ю12 переделывается даже на кроп сони, если линза задняя прямо под шахту протаскивается на станке. Но, конечно, это для объектива путь в один конец и с существенными рисками.

Родион, не надо так возбуждаться!

“Порнографическая переделка”, “ересь”, “полная ерунда”, “пальто наизнанку”… не слишком ли велик поток сознания в адрес одного бедного объектива? :-)

Если вам что-то не нравится — обоснуйте свой взгляд так, чтобы ваш оппонент вас понял, это только прибавит вам авторитета.

А срать в комментах, навешивая ярлыки на ни в чём не виноватый Юпитер, любой дурак сможет.

Да ну разве это в адрес “бедного объектива”? Это вопросы к тем, кто это (бессмысленную и беспощадную посадку линзоблока задом наперед) придумал, и к тем, кто это использует и всерьез потом делает выводы, касающиеся Юпитер-12. Так что вы что-то попутали маленько. Вы мне не являетесь оппонентом и потому бремени доказательства у меня перед вами никакого нет.

Ну нет так нет, была бы честь предложена.

Можете продолжать и дальше поливать своими виртуальными помоями тех, кого вы совершенно не знаете.

Мне информация, которую вы здесь выдаёте, интересна, но общаться с вами как с носителем этой информации я не считаю нужным: не хочу получить от вас порцию очередного говна в комментах.

Честь имею!

Дорогой Павел, я же хорошо помню, что вы писали в моем сообществе в комментариях и как пытались заниматься жирным троллингом. Не пытайтесь делать из себя жертву сейчас.

Кстати, мне удалось достичь бесконечности на Ю-12 М39х1, установленного на камеру Sigma fp L. Для этого пришлось задиофрагмировать объектив где-то до 11, и бесконечность получилась за счёт большой ГРИП.

Конечно, это полумера, мне бы хотелось нормальной работы Юпитера-12 на моей камере, но, подозреваю, для этого придётся менять защитное стекло матрицы на более тонкое. Как, где и за сколько это делают, я пока не знаю, рассматриваю на первых порах саму техническую возможность и целесообразность подобного апгрейда.

Лучше уж тогда поиграть с отрицательными линзами на переднюю часть объектива, чтобы пару мм выиграть.

из APS-C камер Юпитер-12 можно еще ставить на Ricoh GXR M-модуль, камера очень дружелюбная к старым объективам, нормально подходят Руссар МР-2, Индустар-22 в сложенном виде , и еще есть какой-то запас

Я теперь знаю одного владельца GXR Leica L

GXR у меня уже где-то 12-13 лет, очень удобная, компактная, сильно к ней привык, пока не могу себя уговорить взять на замену какую-то полноформатную камеру, хотя надо бы, есть много объективов, которые просятся на полный формат

Полностью согласен с выводами Родиона. Исследовать объективы этого типа аппаратно не довелось, но анализировал их на матовом стекле под сильным увеличением неоднократно. Довоенный “биогон”, “БК” и арсенальский Ю-12 в металлической окантовке по качеству картинки и разрешению практически неразличимы (причём, что самое интересное, довоенный непросветлённый биогон за счёт идеального чернения торцов линз не уступает по контрасту арсенальскому “юпитеру” – если они, конечно, сравниваются не в контражуре). Приближаются к ним по качеству (но всё же не равны ему) КМЗ-шные грибковые “юпитеры” для “Зоркого”, однако у них обычно проблема с облысевшей фаской задней линзы – её надо снова чернить. Ю-12 от ЛЗОС, с которыми я имел дело, не годится им в подмётки. Исключения, наверное, бывали, но я с ними не сталкивался. У ЛЗОС явные проблемы с центровкой компонентов заднего линзоблока при завальцовке “грибка”.