Материал специально для Радоживы подготовил Родион Эшмаков.

New Jupiter-3+ и старый Юпитер-3 1960 г. Увеличить.

Штатный объектив для полнокадровых беззеркальных камер New Jupiter-3+ 1.5/50 (далее – Юпитер-3+) – это обновленная версия очень старого объектива Юпитер-3 50/1.5, основанного в свою очередь на довоенном расчете Carl Zeiss Jena Sonnar 50/1.5 (US2186621, 1938 г.) известнейшего немецкого оптика Людвига Бертеле. Производство Юпитер-3+ было организовано на Красногорском заводе специально для Ломографического общества, и с 2016 г. была выпущена некоторая серия объективов.

Здесь хочется отметить смешной факт того, что на официальной страничке объектива на сайте Ломографов Юпитер-3+ назван «возрождением из зенита российского оптического дизайна», а ведь как раз Юпитер-3 (в отличие от того же Руссар 20/5.6) вообще никакого отношения к оптическому дизайну стран бывшего СССР не имеет – разница между оригиналом Бертеле и пересчетом М.Д. Мальцева эфемерна.

Объектив немецкого оптика Людвига Бертеле – зенит российского оптического дизайна. Источник

Отношения у КМЗ с Ломографами были сложными, и, спустя некоторое время после начала производства, Юпитер-3+ без участия Ломографов перелицевали в Зенитар 50/1.5 в сомнительном по дизайну корпусе.

«Ломографический» Юпитер-3+ заслуживает внимания хотя бы как современное переиздание действительно популярного и интересного винтажного объектива, но даже спустя почти 10 лет после начала выпуска объективов Юпитер-3+ так и нет точного понимания, что именно было изменено в оригинальном Юпитер-3, и как это повлияло на его изображение. В этой статье проведен анализ нововведений в «новом» Юпитер-3 относительно старого советского, а также выполнен ряд сравнительных тестов качества изображения и рисунка с другими объективами (Юпитер-3 1960-х, 7artisans 50/1.1, Minolta 58/1.4).

Все обзоры объективов Юпитер-3:

- Юпитер-3 1:1.5 F=5см П (1952, КМЗ). Сколько было разных Юпитер-3?

- Юпитер-3 1:1.5 F=5см П (1957, ЗОМЗ), М39

- Юпитер-3 1:1.5 F=5см П (1963, ЗОМЗ), Contax RF

- Юпитер-3 1:1.5 F=5см (1972, ЗОМЗ), Contax RF

- Lomography x Zenit New Jupiter-3+1.5/50 L39/M (КМЗ, 2010-е), М39 - детальный сравнительный обзор

Технические характеристики:

Оптическая схема – 7 линз в 3 группах, «Sonnar»;

Фокусное расстояние – 52.5 мм;

Относительное отверстие – 1:1.5;

Угол поля зрения – 45°;

Формат кадра – 36×24 мм;

Задний фокальный отрезок – ~23 мм;

Диафрагма – 13 лепестков, без механизма предустановки;

Пределы диафрагмирования – F/1.5-F/22;

Фокусировка – ручная;

Минимальная дистанция фокусировки – 0.7 м;

Соединение с камерой – резьба М39 (рабочее расстояние 28.8 мм), сопряжение с дальномером Leica M при использовании с фланцем M39-Leica M:

Диаметр резьбы под светофильтр – 40.5 мм;

Масса – ~200 г.

Конструкция и исполнение объектива

В отличие от своего предшественника, Юпитер-3+ имеет хромированный латунный корпус, из-за чего весит примерно в 1.5-2 раза больше в сравнении со старым алюминиевым Юпитер-3 (объектив для сравнения предоставил Андреев Андрей, inst: entomolog99). По конструкции корпуса старый и новый объективы идентичны за исключением некоторых деталей.

Так, приятным бонусом обновленной версии объектива является укороченная с 1 м до 0.7 м минимальная дистанция фокусировки. Конечно, совершенству нет предела, а потому при использовании Юпитер-3+ с беззеркальными камерами очень рекомендую попробовать переходник-макрогеликоид типа Leica M/NEX – с ним достигается фокусировка при уже приемлемых ~40 см. Хорошо, что при вращении кольца фокусировки линзоблок объектива перемещается только поступательно, потому нет никаких проблем в случае использования поляризационных и градиентных фильтров.

Бросается в глаза измененное внешнее оформление, в частности «осовремененные» шкалы дистанций и глубины резкости. Но такие вещи, как красивая многолепестковая диафрагма с качественным чернением перекочевали из старой версии в новую без изменений – и хорошо! – а то любили на КМЗ объективам «звезды» делать.

Кольцо установки диафрагмы вращается бесступенчато, очень плавно, с приятным маслянистым ходом.

Юпитер-3+, в отличие от Зенитар 50/1.5 с байонетом E, сохранил возможность сопряжения с дальномером камер систем Leica M и M39 LTM. У новой версии объектива толкатель дальномера также, как и остальные детали корпуса, выполнен из латуни. К сожалению, подстройка толкателя дальномера в объективе не предусмотрена.

Наиболее важное изменение в Юпитер-3+ связано с просветляющим покрытием линз объектива. Как известно, старые советские объективы использовали в однослойное химическое покрытие (основанное на аморфном диоксиде кремния, наносимом методом спин-коатинга) в самых разных вариантах, в зависимости от года и места производства объектива: одинаковое на всех линзах или подобранное из непонятных соображений различающееся (возможно, просто нанесения не воспроизводились от объектива к объективу, от линзы к линзе) – пурпурное, голубое, синее, желтое, «инфракрасное» голубое и т.д. Для Юпитер-3 тип просветления очень сильно влияет на цветопередачу, поскольку объектив довольно склонен к вуалированию, а цвет вуали определяется именно цветом блика просветления на «вуалирующей» линзе (как правило, это седьмая поверхность). Из-за этого эффекта не существует единственно «правильного» выбора объектива Юпитер-3 для съемки, поскольку в разных условиях может предпочтительным оказаться тот или иной вариант объектива.

Обновленный вариант Юпитер-3+ имеет как минимум двуслойное просветляющее покрытие, различающееся для разных поверхностей. При прямом сравнении нетрудно увидеть, что линзы Юпитер-3+ обладают менее интенсивным отблеском, чем у старого Юпитер-3, что указывает на меньший коэффициент отражения на поверхности раздела стекло-воздух.

При этом визуально новое просветление мало изменило характер светопропускания объектива – и старая, и новая версии напросвет желто-зеленые.

Кстати, на фото ниже хорошо видно, что конструкторы КМЗ или рабочие на производстве пропустили светозащиту на колечке между первой и второй линзами объектива – оно сильно блестит, хотя старый объектив этого дефекта не имеет.

Из-за отсутствия светозащиты промежуточное кольцо между 1 и 2 компонентами объектива Юпитер-3+ блестит, чего не заметно у старой версии.

Даже невооруженным глазом легко заметить, что цветная пелена светорассеяния более выражена у старого Юпитер-3, в то время как линзы Юпитер-3+ кажутся буквально прозрачнее.

На темном фоне прикрытых диафрагм объективов хорошо заметна разница между светорассеянием на просветлении Юпитер-3+ и Юпитер-3.

Стало быть, от просветляющего покрытия обновленной версии стоило бы ждать куда лучшей работы, чем от просветления старого объектива.

В целом, визуально и тактильно Юпитер-3+ производит отличное впечатление благодаря выбору дорогостоящих материалов и качественной сборке.

Оптические свойства: некоторые технические сведения

Методом рентгенофлуоресцентного анализа было выявлено, что Юпитер-3+ и старый Юпитер-3 используют одинаковые оптические стекла. По имеющимся сведениям, объектив не претерпел никакого пересчета. Оптическая схема Юпитер-3 (и Юпитер-3+) с минимальными различиями соответствует объективу Людвига Бертеле Sonnar 50/1.5, который считается легендой и классикой среди ряда расчётчиков. До сих пор не вполне понятно, каким именно методом пользовался и исходя из каких принципов считал Людвиг Бертеле свои объективы, поскольку его дизайн крайне своеобразен и в ряде случае контринтуитивен.

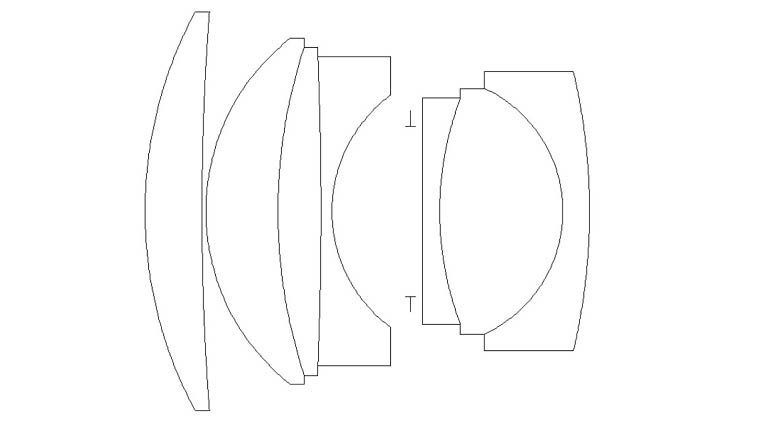

Sonnar 50/1.5 интересен целым рядом конструктивных особенностей, которые делают его уникальным среди прочих «полтинников»:

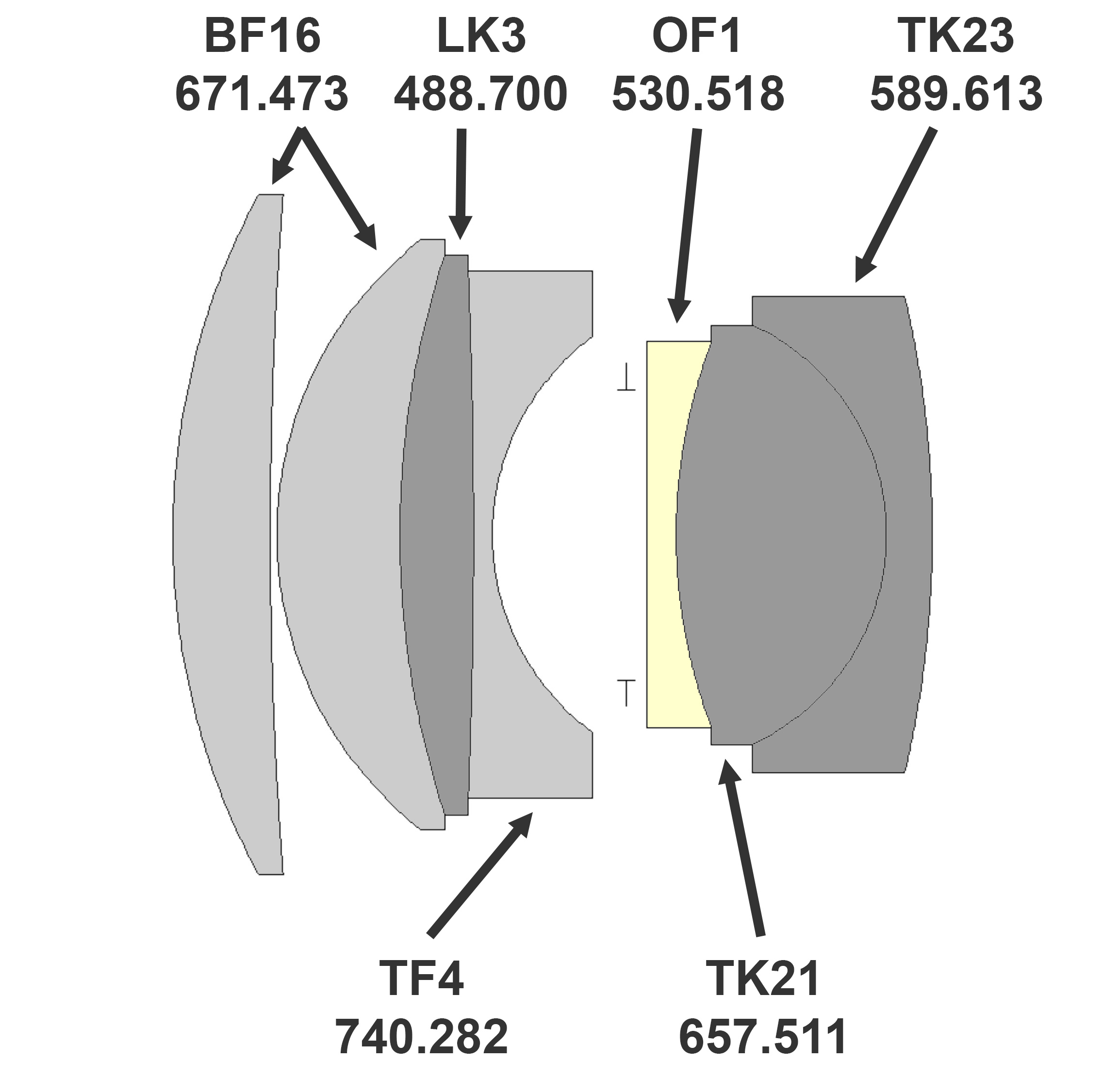

1) Объектив использует наилучшие марки оптического стекла для своего времени (1930-е). Положительные линзы объективы выполнены из бариевых флинтов (BAF10/БФ16) и тяжелых кронов (SSK5/ТК21) с наибольшими значениями показателя преломления при наименьшей дисперсии. Используются и тяжелые флинты (SF3/ТФ4) с высокой дисперсией и высоким преломлением, кронфлинты (KF9/ОФ1). С развитием оптического материаловедения в послевоенное время появились еще более привлекательные стекла, такие как тяжелые лантановые кроны и флинты, и часть своих объективов Людвиг Бертеле успел пересчитать с их использованием, что приводило порой к серьезному упрощению схемы при повышении качества изображения. Несколько жаль, что КМЗ не пошли по этому пути и не представили свою альтернативу Carl Zeiss C-Sonnar ZM 50/1.5. А можно было и вовсе сделать 50/1.0 или 50/1.2 объектив.

Диаграмма оптической схемы объектива с указанием марок оптических стекол (ГОСТ/ИПЗ/ЛЗОС). ОФ1 – особый флинт, стекло с аномальной дисперсией.

2) Для борьбы со светорассеянием в семилинзовой оптической схеме используются тройные склейки, в результате чего число границ раздела стекло-воздух равно шести – как в простейшем триплете Кука. Интересно, что передняя тройная склейка в объективе является абсолютно искусственной: для обеспечения лучшего качества предпочтительнее, чтобы вместо линзы из легкого крона (FK5/ЛК3) был просто воздушный промежуток. Именно потому ни в современном Carl Zeiss C-Sonnar ZM 50/1.5, ни в 7artisans 50/1.1 передний триплет уже не сохранился. К тому же, тройные склейки – это очень дорогие и трудоемкие элементы.

3) В объективе очень активно используются так называемые «поверхности Мерте» (Вилли Мерте – немецкий оптик, изобретатель оптической схемы Tessar F/2.8 и ряда других систем): склеенные поверхности с большой кривизной, которую не было бы возможным достичь в случае наличия воздушного промежутка из-за полного отражения света. В случае, когда такая поверхность разделяет два схожих по параметрам материала, например, стекла с одинаковой дисперсией, но разным показателем преломления, или, напротив – стекла с близким преломлением, но разными относительными частными дисперсиями, то становится возможным генерирование аберраций высоких порядков для компенсации более низших, формируемых другими частями объектива, а также исправление хроматизма. Оба подхода к составлению поверхности Мерте использованы во втором склеенном компоненте объектива Sonnar 50/1.5.

4) Объектив асимметричен, если сравнивать его с типичными 50/1.4, выполненными по схеме «двойной Гаусс». Такая компоновка позволила сделать Sonnar 50/1.5 одним из самых компактных светосильных полтинников, если не самым компактным вообще.

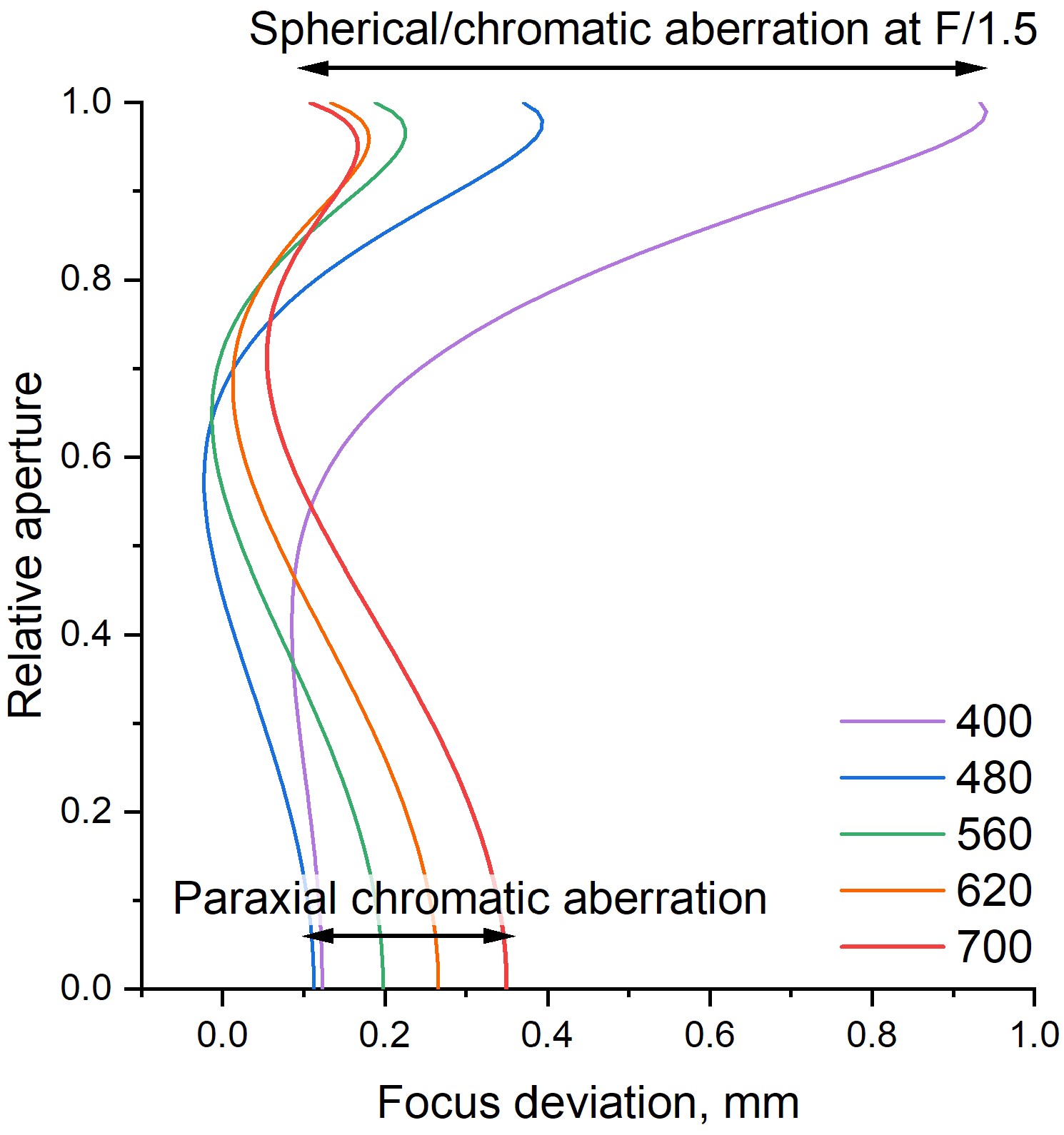

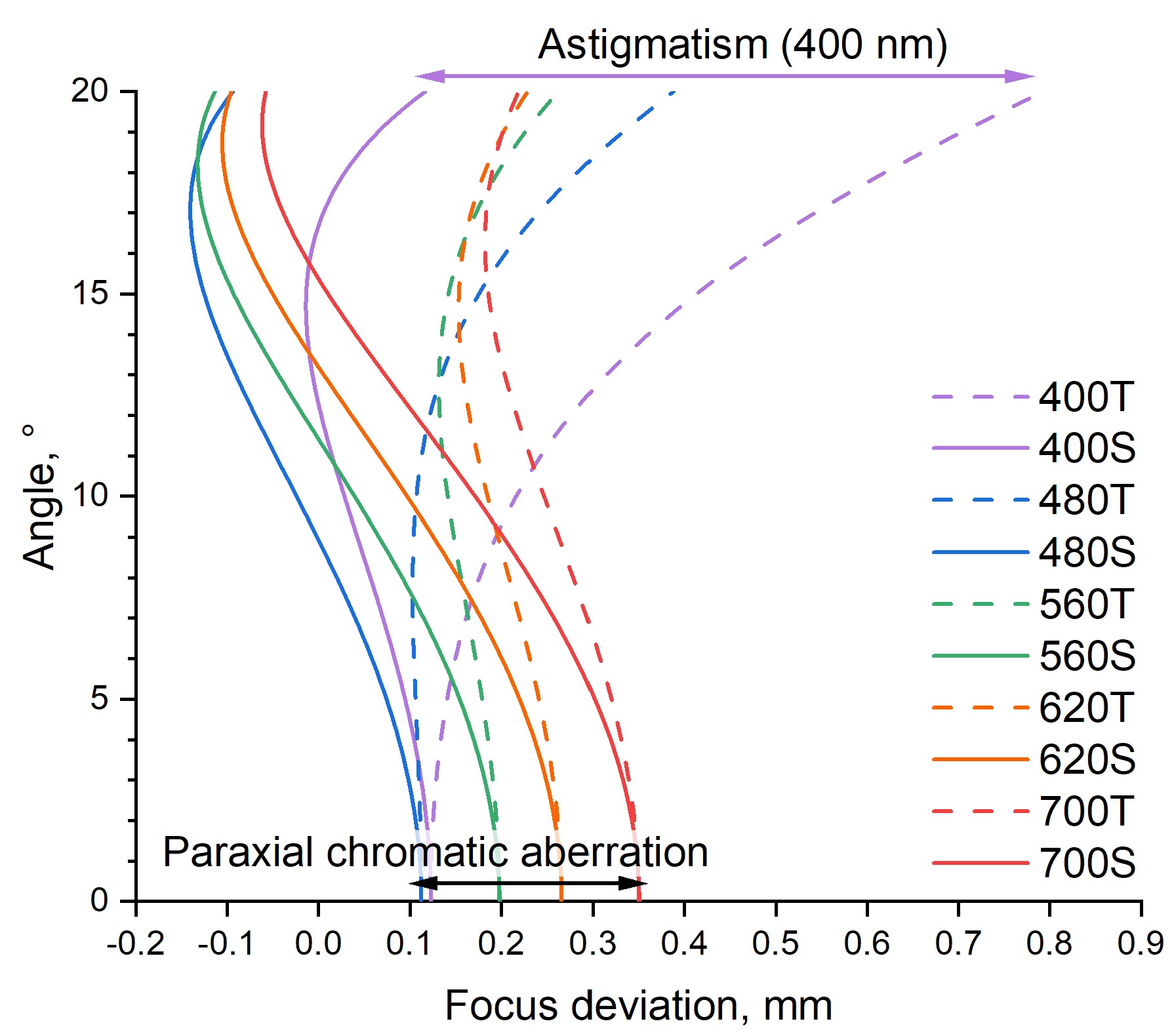

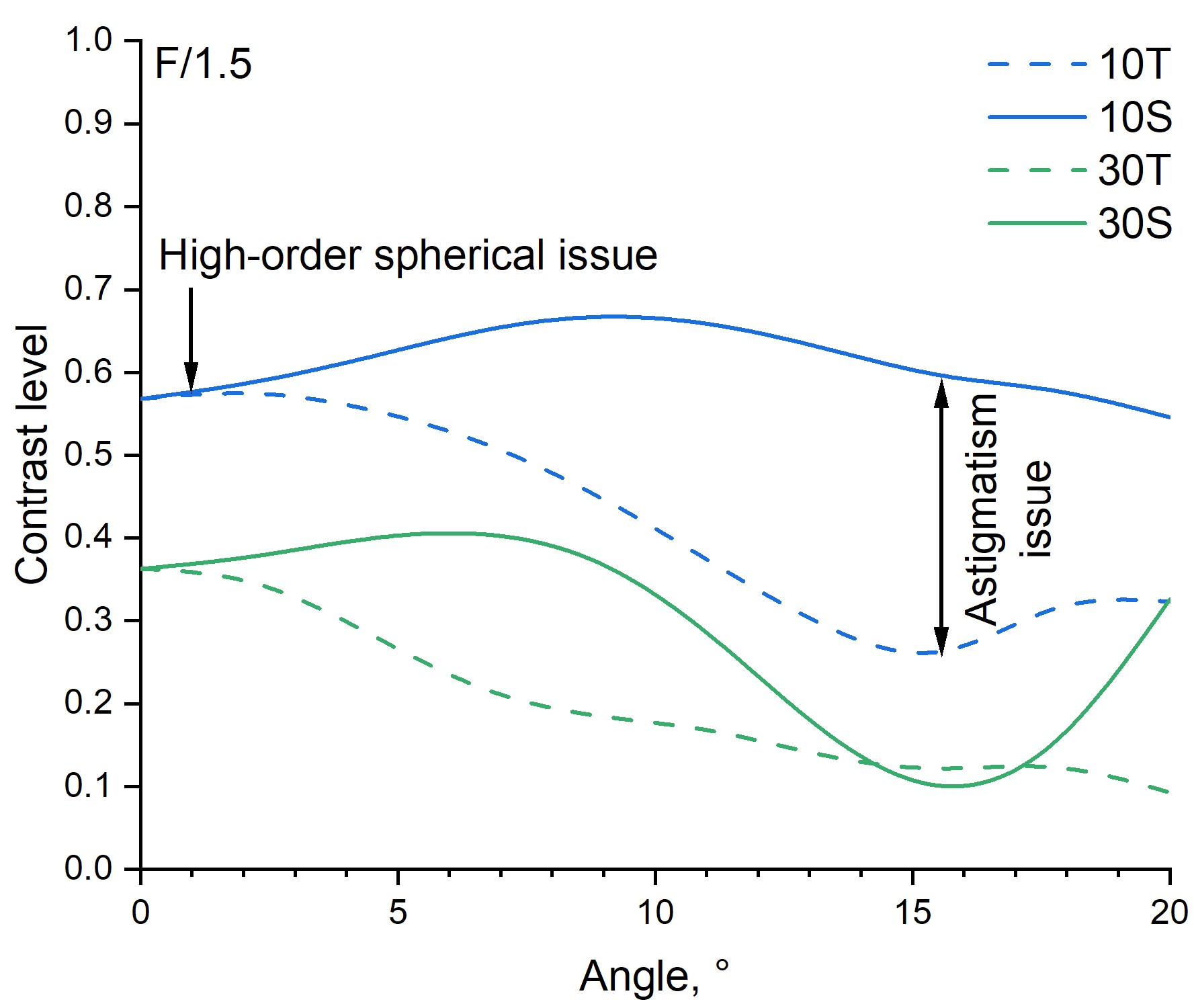

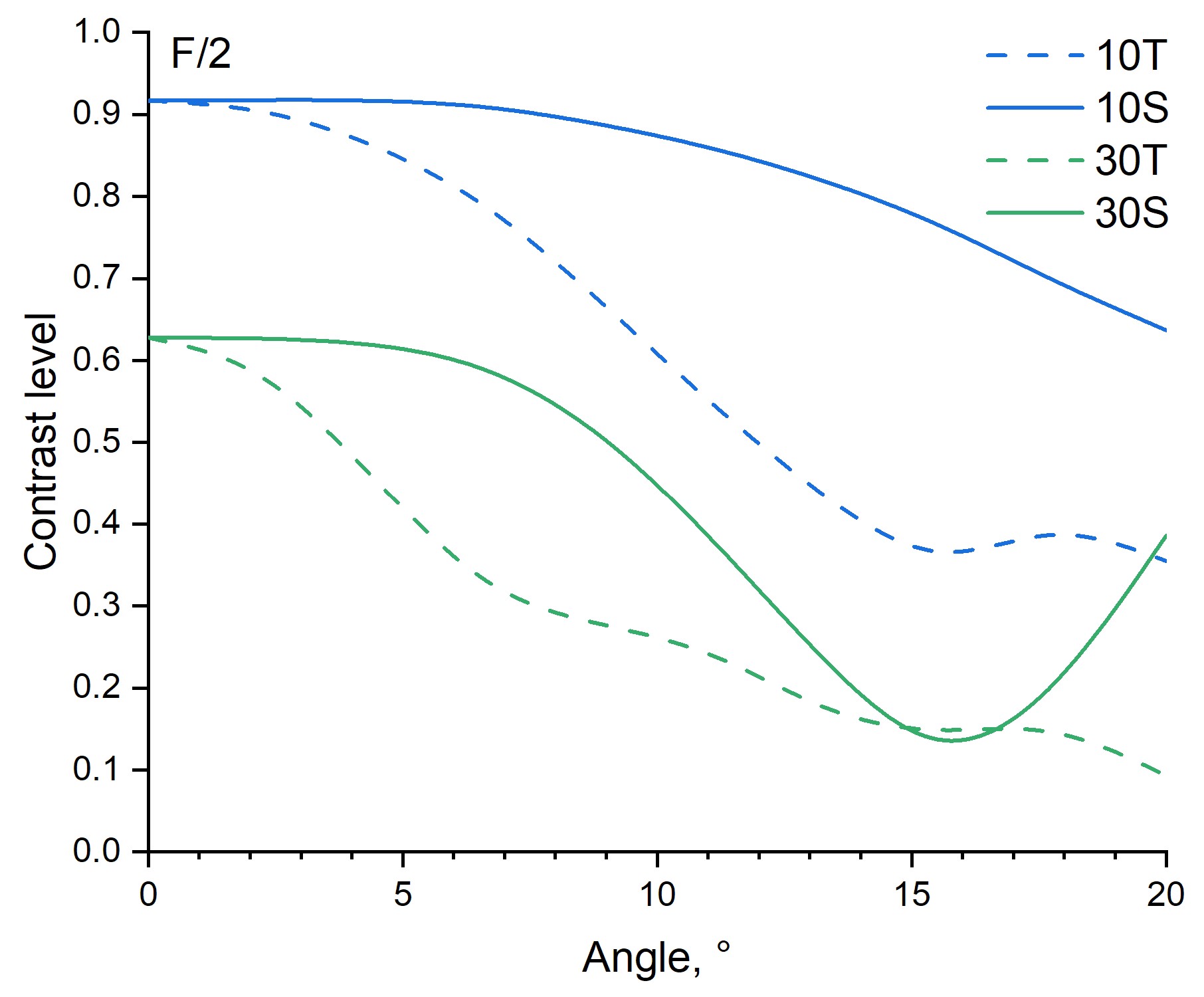

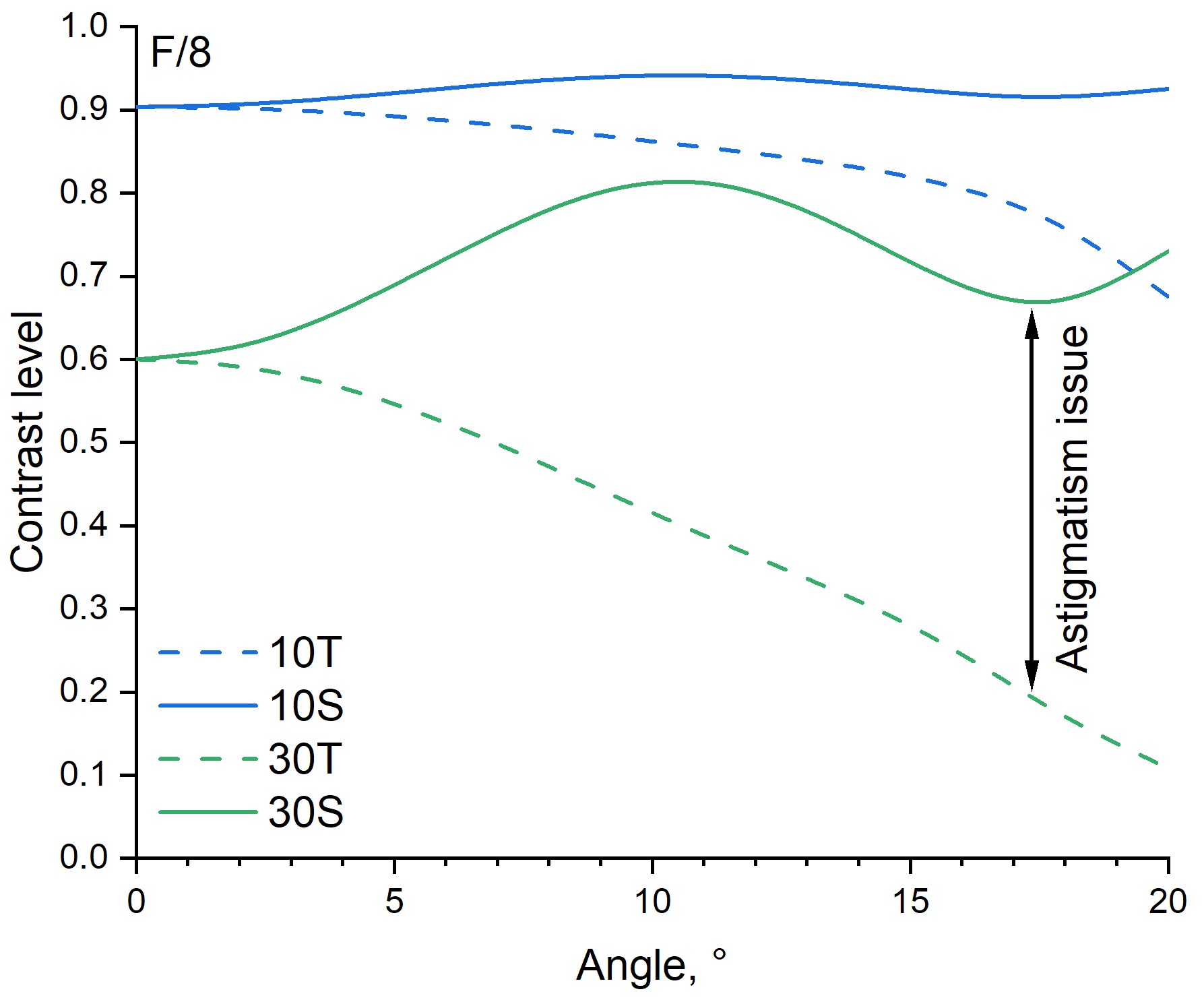

Необычное построение оптической схемы привело к крайне специфическому балансу аберраций в объективе. Так, например, очень сложный, совсем нехарактерный для других подобных объективов вид имеет кривая продольной аберрации, являющаяся суперпозицией сферических аберраций третьего и более высоких порядков. Из-за этого характер рисунка объектива может сильно меняться с диафрагмированием.

Примеры фото на Sony A7s и Юпитер-3+ при диафрагмах F/1.5, F/2 и F/2.8 приведены далее.

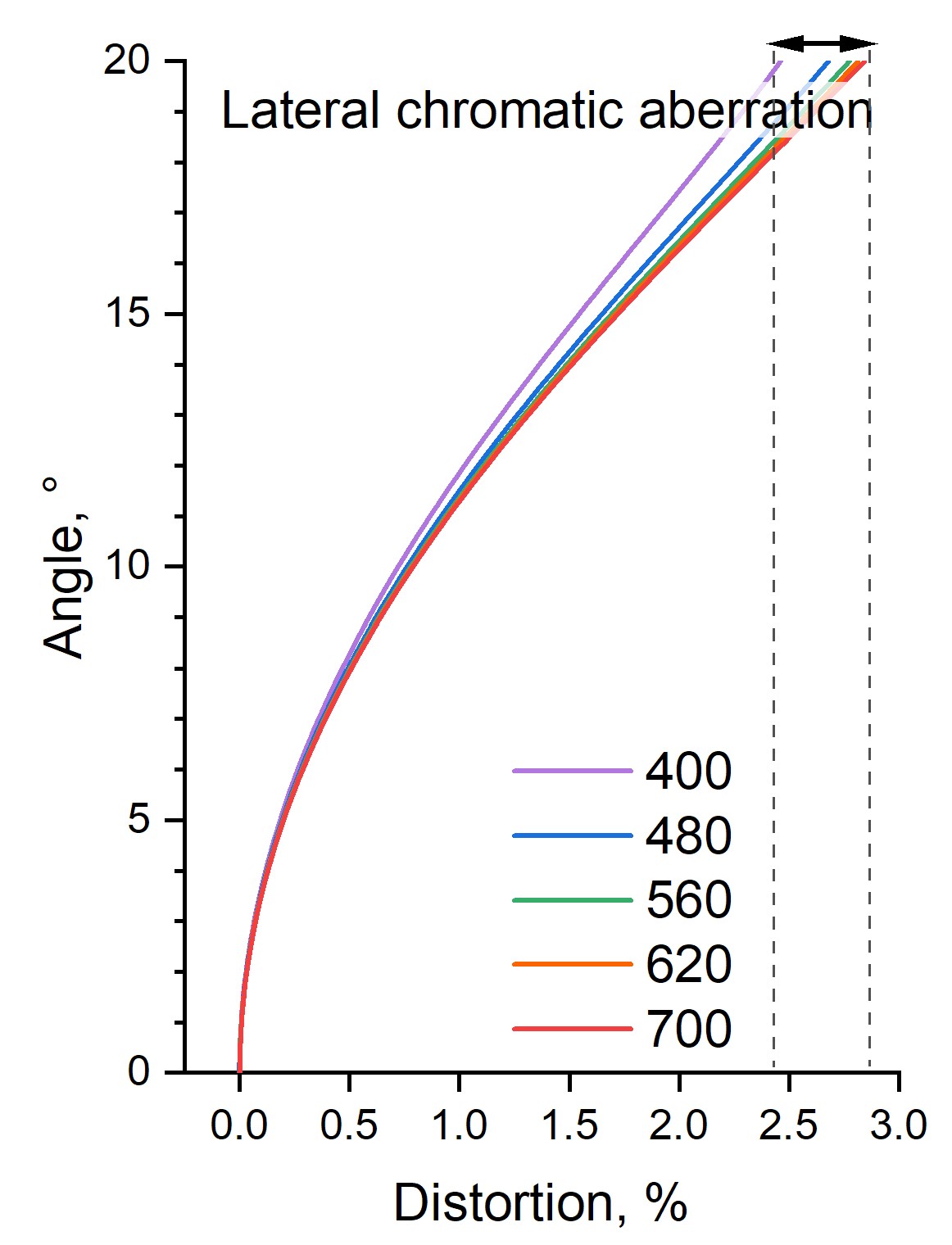

Как можно заметить, Юпитер-3 обладает по нынешним меркам отвратно исправленными хроматическими и сферохроматическими аберрациями: на открытой диафрагме вторичный спектр по протяженности сравним с длиннофокусным объективом типа Таир-3! Да и при малых относительных отверстиях хроматика не позволит достичь высокого разрешения – это не Вега-9, хроматизм которой почти втрое меньше.

Главным недостатком объектива (и, спойлер – причиной его последующей замены «двойными Гауссами») является астигматизм. По нынешним меркам его коррекция очень плоха. Астигматизм и третьего, и высших порядков сильно ограничивает качество изображения по полю.

Из-за своей асимметрии схема недостаточно хорошо контролирует дисторсию (~ +3%, «подушка»). Впрочем, Бертеле же предлагал и восьмилинзовый вариант, в котором проблема была частично решена.

Далее приведены графики функции передачи контраста при частотах 10 лин/мм и 30 лин/мм для спектрального диапазона 400-700 нм (основано на функции спектральной чувствительности матрицы Sony A7R2) при F/1.5, F/2 и F/8.

Как сугубо художественный объектив Юпитер-3 не так плох и сегодня, но, конечно, его уровень оптического качества совершенно недостаточен, чтобы использовать его для повседневных съемок: даже на закрытой до F/8 апертуре объектив не обеспечивает хорошего уровня качества по полю кадра 36×24 мм. Вероятно, очень хорошей идеей было бы не использовать схему 1930-х годов как есть, а пересчитать ее с использованием современных марок оптического стекла (даже каталога ЛЗОС было бы достаточно), что позволило бы и повысить качество изображения, и сделать объектив технологичнее.

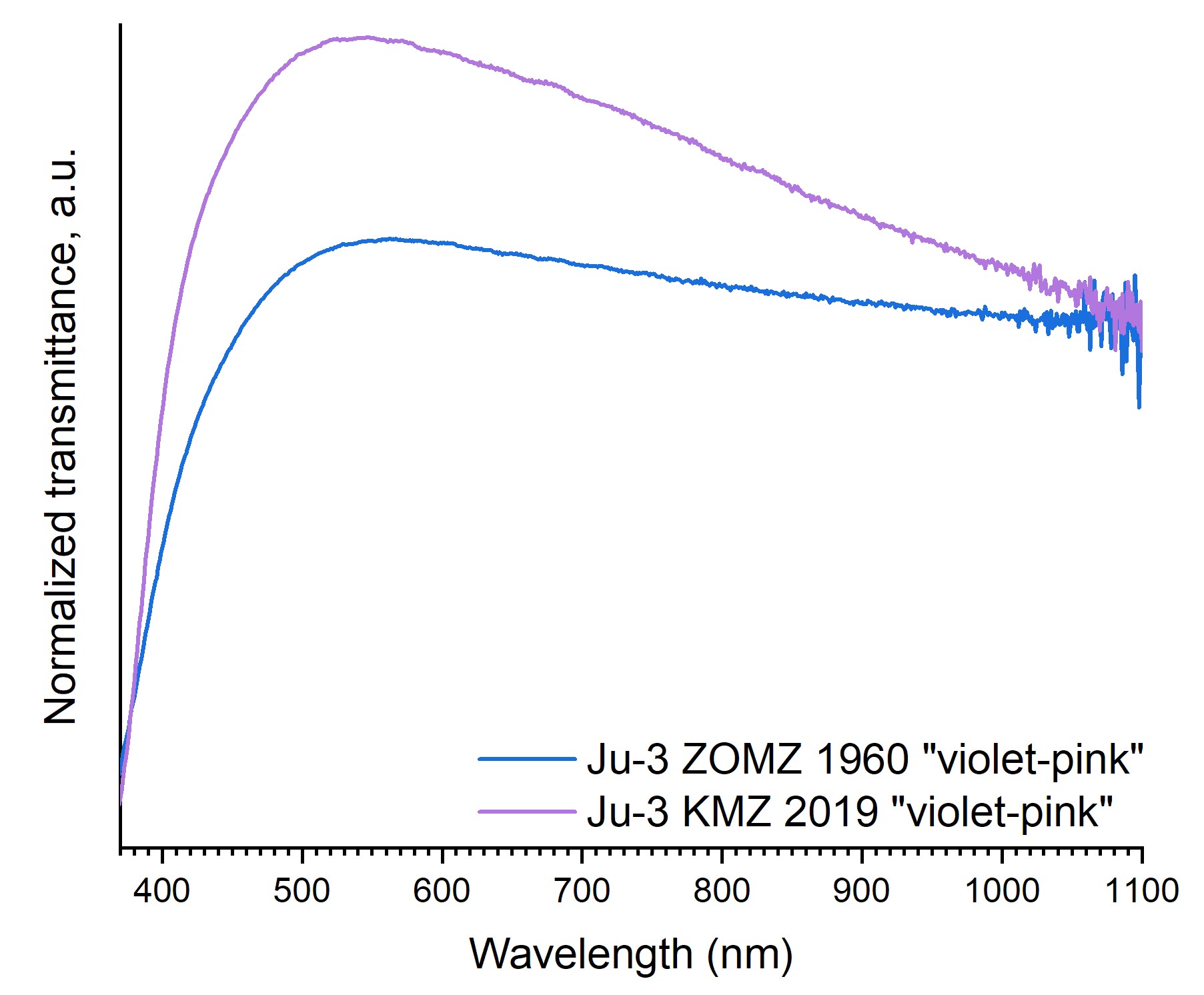

Оптические свойства: сравнение просветления старого и обновленного объективов

Юпитер-3+ и Юпитер-3, как ранее было отмечено, даже визуально отличаются просветлением линз, хотя и с точки зрения цветопередачи оно кажется на первый взгляд схожим. В действительности разница между объективами весьма существенная. Так, старый вариант просветления, как оказалось, в большей степени смещает тон изображения в желто-зеленую область.

Кроме того, было обнаружено, что значения выдержки с Юпитер-3+ оказываются на 1/3 ступени короче, чем с Юпитер-3, в одинаковых сценариях использования. Это наблюдение позволяет выполнить нормировку спектров пропускания объективов Юпитер-3+ и Юпитер-3 для последующего сравнения.

Ниже приведены парные примеры фото на Юпитер-3+:

И на старый вариант Юпитер-3:

Обновленный объектив в большинстве ситуаций обеспечивает более контрастное изображение с меньшими цветовыми искажениями, чем старый Юпитер-3, хотя, как мне кажется, будь у него еще и гайка между линзами без блеска – было бы еще лучше.

Оптические свойства: сравнение рисунка с Sonnar-подобным 7artisans 50/1.1

В числе доступных современных объективов с оптической схемой Sonnar, конечно же, стоит упомянуть китайский 7artisans 50/1.1 Leica M, в обзоре которого некоторое сравнение со старым объективом Юпитер-3 уже было приведено. Здесь же я добавлю несколько фотографий для его сравнения с объективом Юпитер-3+ при диафрагмах F/1.1 и F/1.4:

И парные фотографии на Sony A7s и Юпитер-3+ при F/1.5:

Нетрудно заметить, что боке Юпитер-3+ более «яркое», нежели у 7artisans 50/1.1, но нельзя сказать, что какое-то из них лучше, какое-то хуже. Из плюсов Юпитер-3: его боке не портится к углам кадра, как в случае китайского Зоннара. Заметим также, что современный китайский объектив намного лучше работает в контровом свете, несмотря на более сложную оптическую схему с большим числом границ стекло-воздух: в 7artisans 50/1.1 с просветлением и светозащитой и вправду все хорошо, а вот КМЗ не то схалтурили, не то сэкономили.

Оптические свойства: сравнение рисунка с Planar-подобным Minolta Rokkor 58/1.4 MC

Казалось бы, какой смысл проводить сравнение Зоннара с типичным 6/4 «двойным Гауссом»? На деле же нет другого такого «Планара», который был бы так похож на Юпитер-3, как Минольта 58/1.4. Боке объективов очень-очень похоже в центральной области кадра, примерно соответствующей кадру APS-C. При этом Minolta 58/1.4 обладает лучшей коррекцией сферической аберрации, потому ее размытие в центральной части несколько менее вызывающее, чем у Юпитер-3+. Распознать объективы легко по боке в углах кадра: Минольта, как и положено «планару», обладает выправленным астигматизмом, из-за чего диски боке остаются аккуратными лимончиками даже на краю поля.

Примеры на Sony A7s и Minolta MC Rokkor-PF 58/1.4:

И парные фото на Юпитер-3+:

В общем, если вам очень нравится рисунок Юпитер-3, но он не устраивает вас своим оптическим качеством – Minolta 58/1.4 будет отличной альтернативой.

Оптические свойства: тест резкости объективов на бесконечности

Тестирование качества изображения при фокусировке на бесконечность проводилось для четырех объективов: Юпитер-3+, Юпитер-3, Minolta 5/1.4 MC и 7artisans 50/1.1. При каждом изменении апертуры проводилась перефокусировка. Фото выполнены на полнокадровую камеру Sony A7s.

Полноразмерные результаты тестов на облаке здесь.

По результатам теста можно заключить, что в качестве изображения разницы нет между старым и обновленным Юпитер-3 – видимо, сборка нынешнего КМЗ не смогла испортить объектив. Китайский 7artisans обеспечивает наилучшее среди испытанных объективов качество изображения при апертурах больше F/2 в центральной области кадра, но по краям поля он как бы ни хуже Юпитер-3. В целом же по качеству изображения наиболее сбалансированным объективом является Minolta 58/1.4, с помощью которой легко достичь резкости даже в углах кадра.

Опыт использования

Объективы с оптической схемой «Sonnar» всегда были притягательными для меня из-за своей выделяющейся картинки, интересных параметров и окутанной легендами истории. Юпитер-3 был одним из первых объективов, которые я побежал покупать после приобретения Sony A7s, с тех пор у меня побывало в руках более пяти разных объективов Юпитер-3 и даже один Carl Zeiss Jena Sonnar 50/1.5 T. Капризность Юпитер-3, очень компромиссное оптическое качество часто заставляли меня попытаться найти ему альтернативу – те же 7artisans 50/1.1, Minolta 58/1.4, например.

Юпитер-3+ в компании других объективов, основанных на расчетах Людвига Бертеле.

Однако практика показывает, что в реальной работе эти объективы не вполне эквивалентны Юпитер-3, нередко от них просто не получается получить какие-то запоминающиеся эффекты, свойственные именно Юпитер-3: цветные засветки, интересную в ряде случаев вуаль, сумасшедшее во все стороны рассыпающееся боке. Обновленная версия объектива оказалась гораздо более удобной в применении в сравнении с советскими Юпитер-3, причем по большей мере это заслуга просветляющего покрытия – ведь больше в оптике изменений никаких и нет. New Jupiter-3+ позволяет получать все, что можно получить с помощью старого Юпитер-3, но чуточку проще.

Далее приведена галерея фото, сделанных на Lomography x Zenit New Jupiter-3+ 1.5/50 и Sony A7s.

Выводы

Юпитер-3+ – это классика, Людвиг Бертеле, Sonnar, боке и все такое. Но несмотря на то, что объектив таки в ряде аспектов лучше старого Юпитер-3, в нынешнее время отчетливо ощущается, что это классика изрядно подустарела, и выпускать такой объектив «как есть» без существенного пересмотра и переосмысления оптической конструкции – это интересная, но не самая лучшая идея. Так или иначе, Lomography x Zenit New Jupiter-3+ в идеальном состоянии имеет отнюдь не заоблачную стоимость на вторичном рынке, очень часто сравнимую с ранними версиями Юпитер-3 в хорошей сохранности, а потому для ценителя именно старого доброго Sonnar 50/1.5 может стать отличной находкой.

10 основных достоинств

- Узнаваемый и приятный внешний вид;

- Качественные и дорогостоящие материалы корпуса;

- Качественная сборка механической составляющей объектива;

- Плавное, приятное движение колец фокусировки и диафрагмы;

- Очень маленькие габариты объектива;

- Круглая при любом значении относительного отверстия диафрагма;

- Необычное, выразительное боке;

- Самый лучший и новый из вариантов Sonnar 50/1.5 обр. 1938 г.

- Интересные артефакты изображения в контровом свете;

- Универсальное крепление M39 LTM.

10 основных недостатков

- Нет возможности подстройки толкателя дальномера;

- Оптическая схема без применения современных материалов;

- Неудобная металлическая передняя крышка без фиксаторов;

- Произведено нынешним КМЗ – совсем не гарантия качественной сборки оптики;

- Большая минимальная дистанция фокусировки 0.7 м;

- Чрезмерный угловой ход кольца фокусировки (достаточно было бы 180° при данной величине МДФ);

- Хромированная латунь – красиво, но тяжело. Настоящий люкс – это был бы титан;

- Недостаточная светозащита объектива (низкое качество чернения внутренних поверхностей);

- Очень выраженные, чрезмерные по любым современным меркам аберрации всех сортов и высокое виньетирование;

- Нет возможности достижения резкости по полю даже при диафрагмировании.

Больше обзоров от читателей Радоживы найдете здесь.

Родион, спасибо за классный обзор объектива. Очень полезно и познавательно.

Если МДФ делать меньше 0.7 м, то необходимо использовать систему Close-Range Correction (CRC). А возможно ли это реализовать при данной оптической схеме?

Для 50 мм объектива CRC вовсе не обязательно делать. Это вообще необязательная опция. CRC требуется разве что для того, чтобы резкость по полю не проваливалась при масштабе съемки большем, чем ~1:3. В этой статье я привел много фото при дистанции фокусировки ~40 см, что достигнуто за счет применения адаптера-геликоида LM-NEX.

При данной оптической схеме CRC реализовать проблематично, схема должна быть сложнее и менее “напряженной” (трудно подобрать русскоязычный эквивалент к понятию “more relaxed lens design”).

Вы не упомянули про Ю-3 чёрный,а он имеет совсем другое просветление чем белый Ю-3,у чёрного оно желтое очень похоже на торий как на Такумарах.

Черный Ю3 (Валдай) имеет покрытие такое же, как у поздних белых Ю3 ЗОМЗ 1972 года, как в обзоре Аркадия. Насчёт тория в такумарах вы ошибаетесь, никакого отношения торий к просветлению он не имеет.

Спасибо за интересный обзор!

Вдячність за цікавий огляд реінкарнованого старця, Родіоне.

Хоча якось інтуітивно світлини з Minolta 58/1.4 сподобались мені більше, ніж з Юпітера-3+. Можливо через те, що цей об’єктив маю в наявності та іноді ним користуюсь так би мовити, для душі.

Щодо вашого вислову “Хромированная латунь – красиво, но тяжело. Настоящий люкс – это был бы титан”. Де Ви зустрічали на корпусних деталях радянських чи теперішніх об’єктивів, що виробляються у вашій країні, титан ? Латунь – це класика, точність і вона легко піддається гальванічній обробці, після чого має вельми привабливий зовнішній вигляд.Точиться легко і швидко. А з титаном все навпаки. Думаю, на КМЗ немає токарно-гвинторізних станків, які здатні якісно і точно обробляти титан у масових кількостях, а для латуні і кулачкових напівавтоматів достатньо.

Можливо пора було б робити пластикові корпуси.

Насчёт титана я скорее пошутил, но вообще, корпус из титана, например, имеет объектив Таир-62Т. Но это та спецуха, которую особо вспоминать не хочется.

И да, минольта меня тоже приятно удивила в ходе тестов.

Ніде і ніколи не зустрічав корпусів об’єктивів з титану. Для виробника це не економічно. А якщо робити, то ціна такого об’єктива буде відповідною.

В КАБах росія його може ставити хоч і в платиновому корпусі, на це у вас грошей не жаліють. Харківчани та херсонці тепер на собі відчувають їх “переваги”, коли вони потрапляють з “оптичною точністю” у житлові будинки та дитячі освітні заклади.

Дякую за відповідь. Мінольтовським Рокором я теж задоволений, особливо коли хочеться познімати для самозаспокоєння, для гармонії в душі.

Чё разнылся, беги скорее в тцк

По детям и женщинам это вы первые мастаки дроны и грады пускать. Белгород, Донецк и т д… Сколько зла они натерпелись от вас за 11 лет.

По своим же вы также из пво стреляете.

Скабеевой насмотрелся? Или соловьиньій помет в голову ударил? А, ето же вам ваш нерукопожатньій через телевизор насрал, а вьі подумали – варенье, а тепер жрете розмьішляя , я блочное или грушовое

Обзор интересный. У меня побывало в руках и сейчас есть несколько Ю3, а так же и Zeiss Option 50/1.5 под Контакс-Киев. Всё Юпитеры 3 примерно одно качества по резкости, совсем ужас-ужас не попадалось. Если сравнивать с Zeiss Opton 50/1.5, то на открытой наш Ю3 чуток острее, на f2.0 уже Zeiss острее, далее практически одинаковы. Не знаю, может это связано с конкретными экземплярами. У того и у другого на открытой характерный глов-эффект, поэтому на открытой лучше снимать не далее поясного-погрудного портрета, так как далее не будет видно как говорится ни глаз, ни рожи. В общем объектив для мягких женских портретов и желательно для перевода в чб, где он раскрывается как и вся старая, пленочная оптика лучше всего. Что касается сравнения с Minolta PF 58/1.4, то у этого объектива гораздо больший круг покрытия, он кроет даже 33х44 практически без виньетки, поэтому оптические характеристики по полю кадра лучше. На Ю3 тоже можно снимать на GFX, но нужно ставить размер кадра 33х33, тогда есть шанс получить фото а-ля СФ. У Ю8 круг покрытия побольше, чем у Ю3. Вообще есть смысл иметь ю3 и даже иногда на него снимать. Инструмент не простой, но позволяет получать очень интересные кадры, чего не хватает современной правильной оптике.

Кокая прекрасная статья!!!

Вот спасибо огромное!