Материал по объективу специально для Радоживы подготовил Родион Эшмаков.

Юпитер-3 50/1.5 – хорошо известный старый светосильный объектив для дальномерных фотокамер, производившийся с конца 40-х годов вплоть до распада СССР. Первые объективы именовались «ЗК» – «Зоннар Красногорский» – и, вероятно, были выполнены с применением стекла/линз, сделанных еще в Германии. В 2016 г., на КМЗ организовали выпуск обновленной версии объектива New Jupiter-3+ и идентичного оптически Зенитар 50/1.5 E.

Все обзоры объективов Юпитер-3:

- Юпитер-3 1:1.5 F=5см П (1952, КМЗ). Сколько было разных Юпитер-3?

- Юпитер-3 1:1.5 F=5см П (1957, ЗОМЗ), М39

- Юпитер-3 1:1.5 F=5см П (1963, ЗОМЗ), Contax RF

- Юпитер-3 1:1.5 F=5см (1972, ЗОМЗ), Contax RF

- Lomography x Zenit New Jupiter-3+1.5/50 L39/M (КМЗ, 2010-е), М39 - детальный сравнительный обзор

Объективы Юпитер-3 ранних выпусков (до ~1955 г.) и, тем более, «Зоннар Красногорский» являются ныне коллекционной ценностью и встречаются нечасто, потому касающаяся их информация разрозненна и малодостоверна. В частности, можно нередко встретить мнение, что ранние объективы существенно отличались от поздних из-за: другого (чаще говорят – немецкого) стекла, качества сборки (Сталин съедал детей работника за неправильно выточенную линзу), черной магии – нужное подчеркнуть. В этой статье представлен редкий экземпляр объектива Юпитер-3 1952 г. выпуска, произведенный на КМЗ, и выполнен анализ оптических характеристик объектива, в том числе в сравнении с New Jupiter-3+, чтобы, наконец, дать ответ на вопрос – а сколько было на самом деле оптически неидентичных объективов Юпитер-3?

Навигация

- Технические характеристики

- Конструкция и адаптация для современных камер

- Оптические свойства. Сравнение Юпитер-3 1952 г. и New Jupiter-3+

- Расчёт Юпитер-3: старый и новый. Оригинальный объектив Людвига Бертеле

- Опыт использования. Примеры фото

- Выводы

Технические характеристики

Оптическая схема – 7 линз в 3 группах, Sonnar;

Фокусное расстояние – 50 мм;

Относительное отверстие – 1:1.5;

Угол поля зрения – 45°;

Формат кадра – 36×24 мм;

Диафрагма – 13 лепестков, без механизма предустановки;

Диаметр резьбы под светофильтр – 40.5 мм.

Конструкция и адаптация

Объектив достался мне в виде голого линзоблока без заводских внешних декоративных деталей и прочего – я бы не стал заниматься пересадкой линзоблока, будь этот редкий объектив комплектным. В этом же случае потребовалось придумать оптимальный вариант переделки, чтобы обеспечить максимальные совместимость и комфорт использования – и потому в качестве крепления к камере внезапно был выбран байонет Canon EF.

Безусловно, Юпитер-3 совершенно не будет совместим с зеркальными камерами Canon, но этот байонет хорош тем, что позволяет без проблем через адаптер присоединить объектив к любой современной беззеркальной камере, к тому же для оптики Canon EF существуют тилт-шифт и шифт-адаптеры.

В качестве фокусировочного механизма был выбран макрогеликоид M42-M42 17-31, обеспечивающий комфортную минимальную дистанцию фокусировки около 25 см. Для установки линзоблока в геликоид была изготовлена на заказ специальная втулка. Управление диафрагмой объектива осуществляется вращением линзоблока за носовую часть, на которую для удобства была накручена пустая оправа из-под светофильтра. Внешний вид адаптированного объектива представлен ниже.

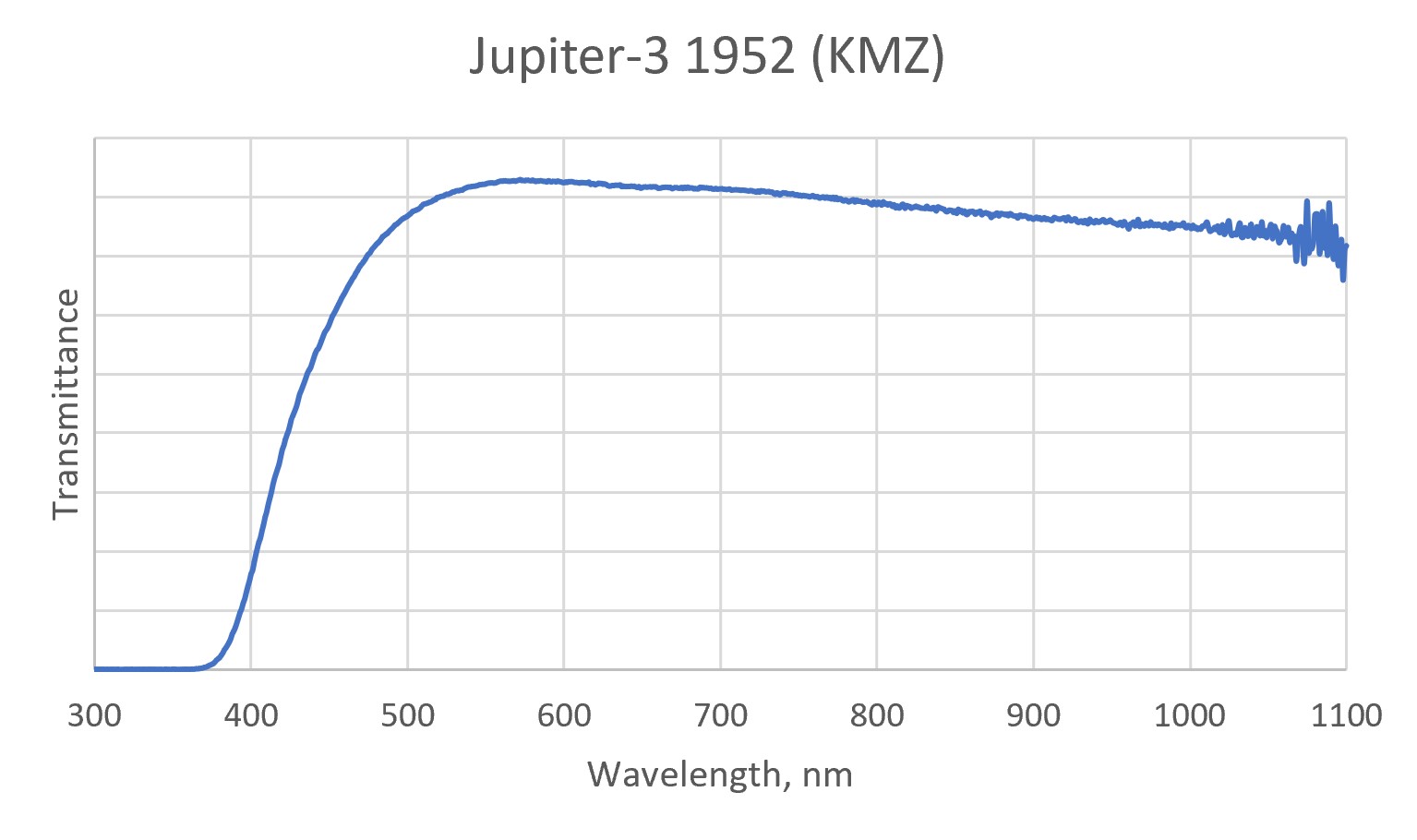

Удивительно, но этот старый вариант Юпитер-3 не отличается качественной светозащитой: первая тройная склейка не имеет чернения на некоторых поверхностях и заметно бликует, лепестки диафрагмы более блестящие и светлые, чем у версий объектива 1960-х годов. Есть вопросы и к качеству стекла: даже несмотря просветление линз с желтым бликом объектив напросвет сильно желтит.

Покрытие с желтым цветом блика, что логично, должно приводить к смещению пика светопропускания в синюю область, но в данном случае этого не наблюдается, что свидетельствует об очень сильном поглощении окрашенными примесями (железо), входящими в состав стекла. Иначе говоря, примененное в объективе оптическое стекло имеет весьма посредственную чистоту и слишком высокое поглощение.

Выходит, по качеству исполнения старые Юпитер-3 преимуществ перед более распространенными объективами 60-70-х годов не имеют.

Оптические свойства: сравнение Юпитер-3 1952 и New Jupiter-3+

Объектив New Jupiter-3+ во всем, кроме просветляющего покрытия и светозащиты, аналогичен наиболее часто встречающимся объективам 1960-1970-х годов выпуска, потому сравнение с ним является вполне репрезентативным.

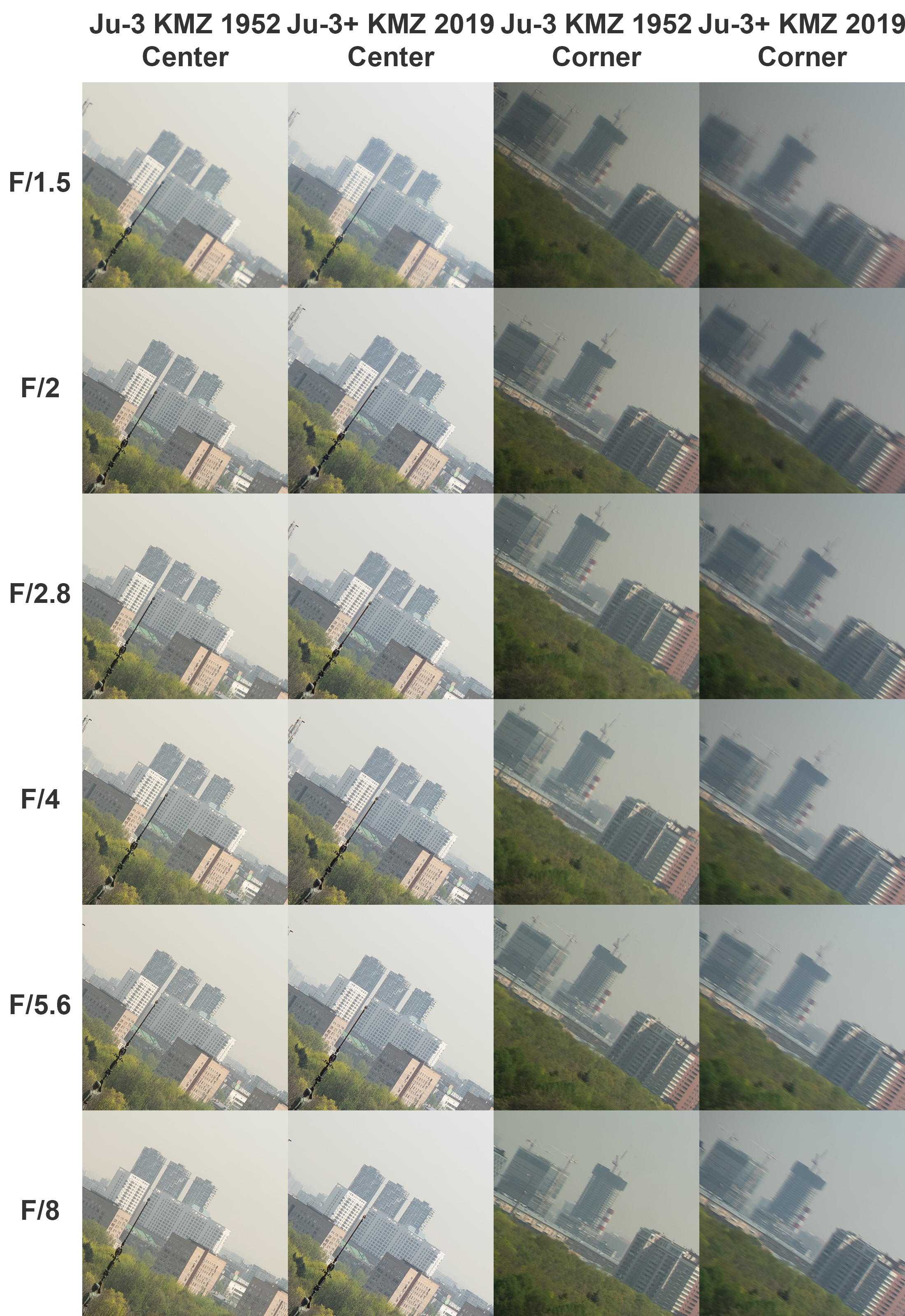

Для оценки различий объективов между собой была подготовлена серия парных фотографий, выполненных в равных условиях на полнокадровую камеру Sony A7s. Ниже приведены фото, сделанные объективом Юпитер-3 1952 г.

Далее – снимки на New Jupiter-3+.

К моему удивлению эти два объектива по своей картинке оказались различными не только по цветопередаче и контрасту, но и по резкости и боке, что точно не связано с ошибками сборки.

100% кропы с парных фотографий, сделанных объективами Юпитер-3 1952 и New Jupiter-3+ для оценки качества изображения в центре и в углах кадра.

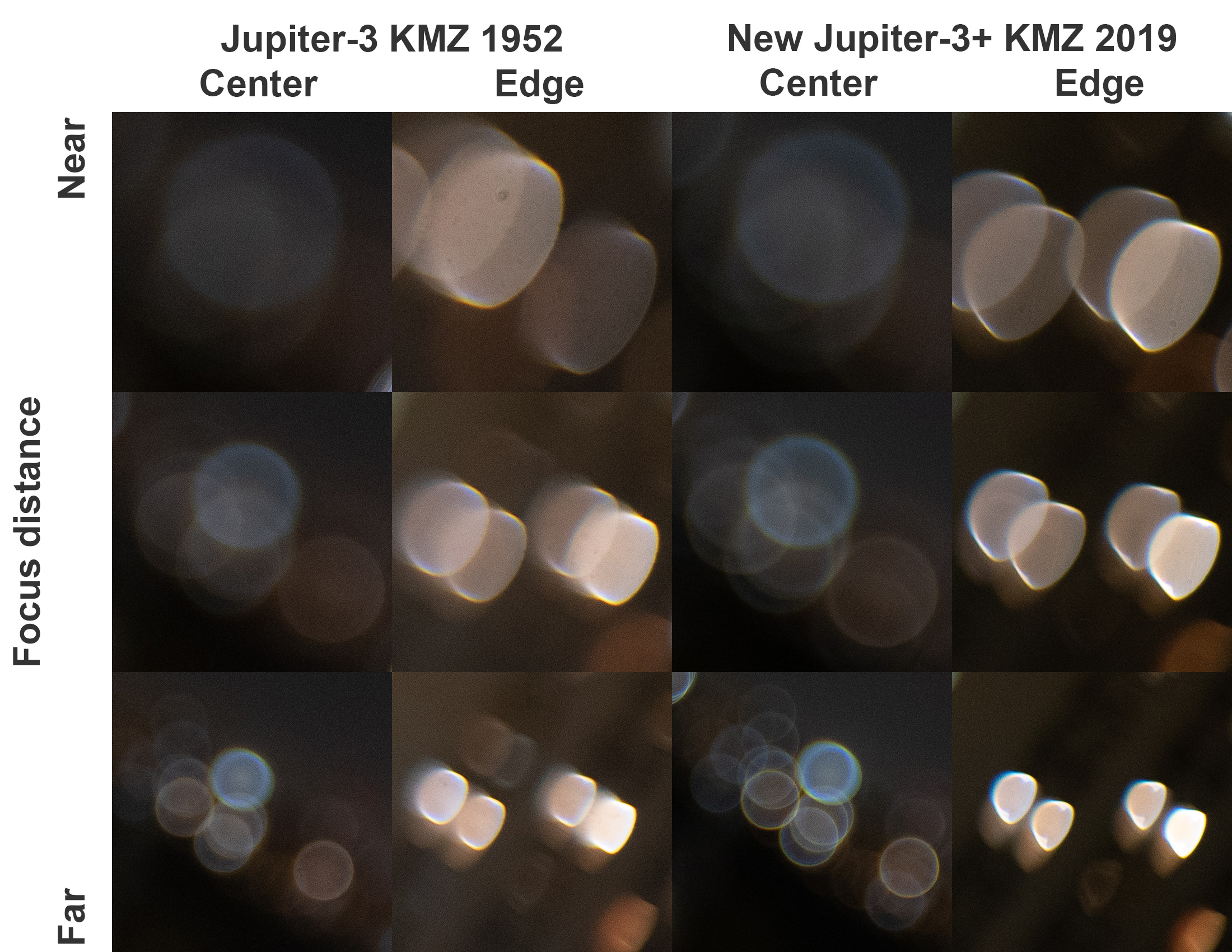

Можно заметить, что боке старого варианта объектива имеет намного менее выраженный эффект чешуи. Форма дисков существенно отличается. При этом старый объектив оказался по результатам теста значительно лучше нового варианта Юпитер-3 по качеству изображения в углах кадра, хотя на открытой диафрагме несколько уступил в центре.

Следовательно, объективы хоть и имеют одно название, на самом деле оптически неидентичны: они должны иметь как минимум разную геометрию линз, но также могут быть разными и по применяемым в схеме материалам.

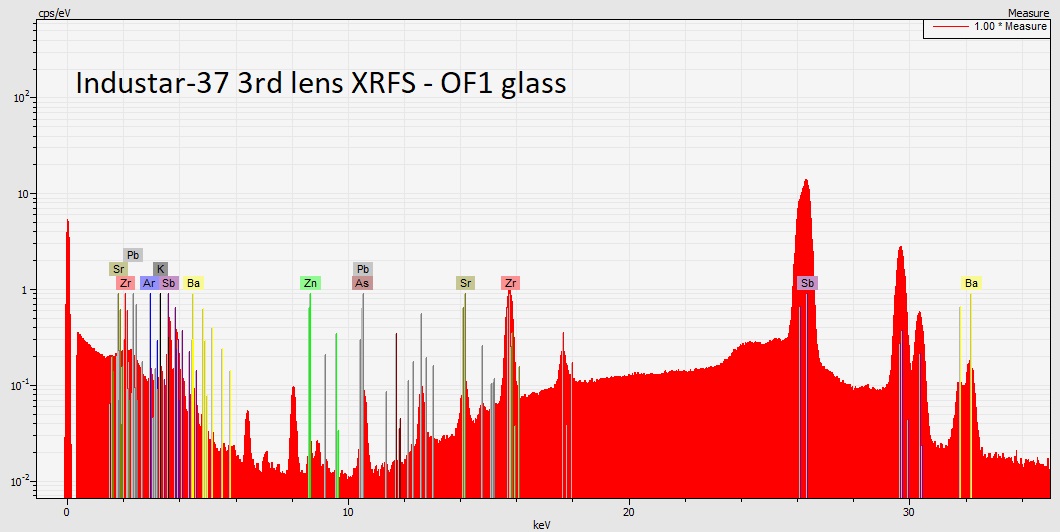

Рентгенофлуоресцентный анализ первой, последней и пятой линз объектива Юпитер-3 1952 г. выпуска показал, что материалы линз схожи, но не идентичны. Так, в спектре переднего элемента старого Юпитер-3 наблюдается больший сигнал стронция по сравнению со спектром линзы New Jupiter-3+. Задняя линза старого варианта содержит сурьму, в то время как у нового – нет. В спектре пятой линзы старого объектива присутствует неожиданно сильный сигнал свинца.

Если различия по содержанию бария и сурьмы можно связать с изменениями в составе стекла разных лет производства в связи с развитием технологии (оксид сурьмы, как и оксид мышьяка – осветляющий агент, оксид бария может быть сбалансирован оксидом цинка и другими оксидами), то объяснить присутствие больших количеств свинца в пятой линзе так не получится. Дело в том, что достоверно известно, что пятая линза серийного объектива Юпитер-3 изготовлялась из особого флинта ОФ1, основная сигнатура которого вовсе не свинец, а сурьма.

Получается, что объектив Юпитер-3 1952 г. выпуска отличается не только геометрией линз, но и применяемыми в оптической схеме материалами. По сути, это просто другой объектив.

Расчёт Юпитер-3 – старый и новый. Оригинал Людвига Бертеле

Строго говоря, тот факт, что расчётов Юпитер-3 было несколько вариантов, еще год назад для меня не был секретом. Сюрпризом было то, что среди серийных объективов Юпитер-3, как оказалось, можно встретить по-настоящему сильно различающиеся оптически варианты, а не как то было для объективов Индустар-61.

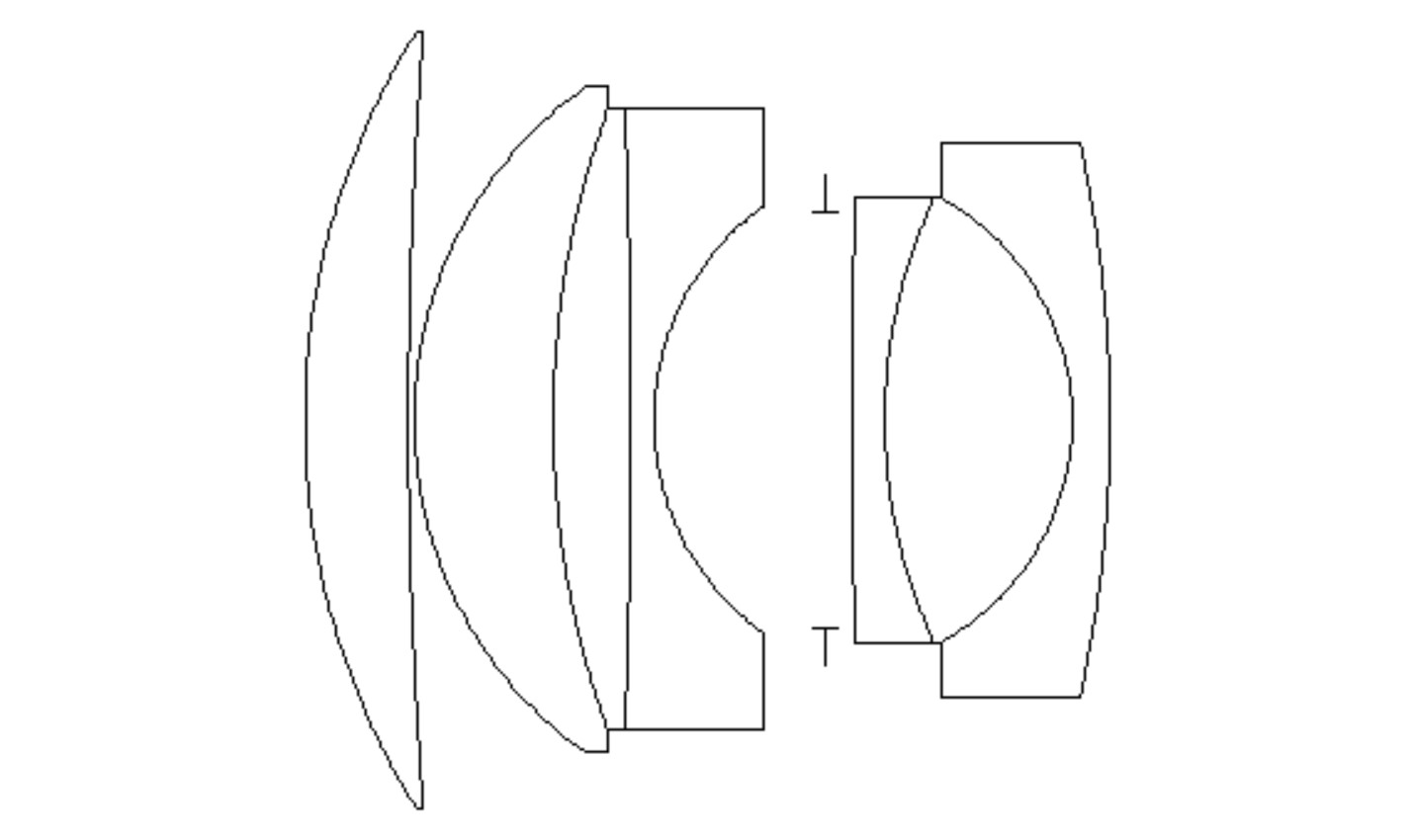

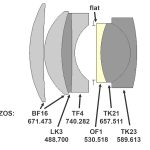

Оптическая схема самого распространенного и известного варианта объектива Юпитер-3, в том числе и New Jupiter-3+, а также диаграммы пятен рассеяния, графики аберраций и кривые частотно-контрастной характеристики (MTF) приведены ниже.

Этот вариант объектива можно распознать по плоской поверхности пятой линзы, а также по её характерной сигнатуре в спектре рентгеновской флуоресценции – стекла типа особых флинтов заметно отличаются по составу от обычных флинтов и кронфлинтов. Из недостатков этого варианта объектива можно отметить сильный сферохроматизм для апертур выше F/2 и ощутимый астигматизм для края и углов кадра 36×24, который, скорее всего, и является причиной продемонстрированного ранее в тесте посредственного качества изображения по полю. Расчётная форма пятен боке хорошо согласуется с наблюдаемой: диски имеют в обращенной к центру изображения части четкую кайму, усиливающуюся по бокам.

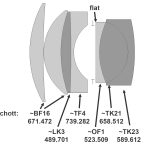

Известен также и расчёт объектива Юпитер-3, приведенный в библиотеке, используемой ранее университетом ИТМО в учебных целях. Этот вариант объектива отличается от предыдущего как раз материалами линз: в третьей линзе используется стекло ЛК8, которое не ходит в актуальный каталог материалом ЛЗОС, а пятая и шестая линзы сделаны из стекол Ф1 и БФ16, соответственно, а не ОФ1 и ТК21, как в крупносерийном варианте объектива Юпитер-3. Наличие яркого сигнала свинца в спектре рентгеновской флуоресценции пятой линзы объектива Юпитер-3 1952 г. как раз указывает на то, что она сделана из стекла типа обычного свинцового флинта, к которым и относится стекло Ф1. Более того, поверхность пятой линзы у этого объектива неплоская, а слабовыпуклая, что согласуется с приведенными в расчёте данными. Таким образом, объектив Юпитер-3 1952 года выпуска действительно является другим объективом, отличным от крупносерийного объектива Юпитер-3.

Особенностями этого расчёта является другой баланс кривизны поля (больше) и астигматизма (меньше), а также высших полевых аберраций. В таком смысле этот вариант Юпитер-3 напоминает Индустар-26м. Хотя сферохроматические аберрации в этом объективе выправлены лучше, коррекция латерального хроматизма и дисторсии пострадали. Впрочем, из-за плохого пропускания в синей области спектра объектив показал себя очень хорошо в тесте резкости, хотя по результатам моделирования он должен несколько уступать крупносерийному варианту. Вид боке объектива по результатам моделирования хорошо согласуется с наблюдениями. В частности, моделирование показывает отсутствие четкой каймы с обращенной к центру кадра стороны диска, что и определяет менее «чешуйчатый» вид боке по сравнению с крупносерийным вариантом.

Конечно, после этого захотелось рассмотреть и запатентованный в 1938 г. Людвигом Бертеле оригинальный объектив (US2186621) – довоенный Sonnar 50/1.5. Оказалось, что по выбору оптических материалов этот объектив очень похож на крупносерийный Юпитер-3 – лишь материал пятой линзы заметно отличается – ведь в каталоге Шотт прямого аналога стекла ОФ1 не было. По балансу аберраций и боке этот объектив также должен быть в большей степени похожим на обычный Юпитер-3.

Получается, что самый обычный крупносерийный Юпитер-3 является более близким к оригинальному объективу Л. Бертеле, приведенному в патенте, чем объектив 1952 г. По всей видимости, на КМЗ в начале 1950-х была предпринята попытка пересчёта объектива Бертеле с целью уменьшения астигматизма и повышения качества изображения в целом – и эти объективы даже были произведены в каком-то неизвестном количестве, но впоследствии от этого варианта почему-то отказались в пользу того, который нам всем хорошо знаком – где даже радиусы кривизны от приведенных в патенте отличаются несильно.

Все это означает, что, скорее всего, объективы ЗК (Зоннар Красногорский) и крупносерийные Юпитер-3 от 1956 г. оптически будут практически неразличимыми, но в какой-то промежуток времени до 1955 г. под названием Юпитер-3 производились совсем другие объективы.

Итак, объективов Юпитер-3 было минимум три: 1) Объектив, собранный с применением немецких линз – Зоннар Красногорский или ЗК, 2) Пересчитанный вариант Sonnar 50/1.5 с Ф1 и БФ16 в задней склейке – представленный в этой статье объектив, 3) Вариант Sonnar 50/1.5 с минимальным пересчетом с ОФ1 в задней склейке – крупносерийный Юпитер-3.

Опыт использования

Вариант объектива Юпитер-3 1952 г. мне понравился оптически даже больше, чем новый New Jupiter-3+ – несмотря на выраженные искажения цвета, низкий контраст и плохую работу в контровом свете. Старый объектив дает более равномерное распределение резкости по полю кадра, а также более ровное, но все еще очень характерное «зоннаровское» боке, напомнившее боке военного 50/1.2 Зоннара от ПНВ ТВНЕ-4Б. Как и прочие варианты объектива Юпитер-3, этот тоже ловит красивые радужные блики в контровом свете. Между тем, при диафрагмировании до F/2-F/2.8 этот объектив обеспечивает вполне приемлемый уровень качества и в центре, и по полю.

Далее приведены примеры фото, сделанные на Юпитер-3 1952 г. и полнокадровую камеру Sony A7s.

Затем – фотографии, сделанные с использованием шифт-адаптера.

Выводы

Будь у этого объектива более качественное исполнение – был бы он, пожалуй, самой интересной версией Юпитер-3. Таким Юпитер-3, который уже не просто копия немецкого оригинала, а переосмысление с учетом опыта отечественных оптиков, который прямо-таки видно сквозь диаграммы пятен в Земаксе. Но, как часто это бывало и бывает – инициатива не наказуема, а, скорее, игнорируема, а потому в итоге Юпитер-3 постановили делать практически в точности в соответствии с расчётом авторства Людвига Бертеле. Впрочем, возможно, были и еще какие-то причины возврата к первоисточнику после «творческого порыва», частью которого был Юпитер-3 1952 года выпуска.

У меня как раз несколько ранних Юпитеров-3 51, 52 года под Киев и Зоркий. Внешне с разным просветлением. Так что можно предположить, что в данный период на КМЗ проводилась доводка обьектива до многосерийного производства. Также у меня есть в коллекции Юпитера 55-63 года, 67-71, поздний 89 года. Sonnar 1,5/50 м39 48года требующий обслуживание. Нравятся все, 60х годов Загорские были очень качественные .

С просветлением у советской оптики полный рандом, потому как использовали методом спин-коатинга, который не позволяет добиться воспроизводимого результата. Допуски очень широкие на толщину наносимого слоя. В этом объектива из обзора просветление явно подобрано исходя из необходимости хоть какой-то компенсации желтизны стекла.

Борис, наши попытались вывезти из Германии вакуумную камеру для многослойного напыления, но раздолбали её при жёсткой посадке. После этого МС у нас появилось только к 80-м годам, а эксперименты шли с однослойкой. Видимо, пытались найти оптимум кривой пропускания, а характеристики плёнок-то менялись несколько раз. Ортохром, панхром, суперпанхром, потом пошла массовая цветная фотография… “Желтящие” объективы изумительны для ЧБ, но совершенно непригодны для слайдов. Потом у нас был принят ГДРовский стандарт на цветность объективов (а тот был привязан к формуле цветности “нового” тессара – 11-00-00) Насчёт невоспроизводимости я не согласен, справочник оптика-механика даёт по этому поводу чёткие указания. И, в общем-то, все загорские объективы с конца 50-х и до 70х годов имели одинаковую цветность.

Воспроизводимости нанесения покрытия химическим методом хорошей не было, тому подтверждение множество объективов и окуляров с совершенно разными цветами покрытия на разных поверхностях. Скорее всего, цветность подгоняли путем подбора линз по цвету блика, как, например, в И-26м или тех же ЗОМЗ Ю3, но не факт. В целом эксперименты с покрытиями были не особо удачными, и, пожалуй, действительно, более-менее приличной была однослойка с бликами розово-фиолетового цвета. Синее ужас, жёлтое плохо работает.

Спасибо за интереснейший обзор! Мне кажется только вы с Аркадием делаете настолько подробные обзоры объективов. А уж про спектральный анализ для простых смертных – тут вы точно один на всем просторе интернета! Успехов, весеннего настроения…и новых интересных находок!

Анализ очень интересный. Вставлю свои пять копеек. В 80-е годы “юпитеры”, “ЗК” и “зоннары” в комиссионках не были редкостью. Продавались и отдельно линзоблоки. Поэтому мы имели возможность протестировать несколько десятков разных образцов. Потом я к этой теме возвращался. Выводы получились однозначными. Первое. “Зоннар” и “ЗК” дают практически идентичный характер картинки, но “ЗК” обычно несколько хуже, поскольку чаще всего собирался из разных выпусков, что отражено в различии номеров передних и задних линзоблоков. Второе. По разрешению и те и другие на полном отверстии уступают “юпитерам” в углах поля по резкости. Третье. “Красота рисунка” всех этих объективов связана с тем, что кома в углах (“птички”) компенсируется геометрическим виньетированием (ну, или наоборот – кому как нравится больше), в результате бокешные блики в углах по виду максимально близки к тем, что в центре. Четвёртое. Ни один из вариантов не соответствует первому расчёту Бертеле, у которого сферическая аберрация ещё не имела перегиба. У всех вариантов сферичка скорректирована традиционным способом, вследствие чего между значениями относительных отверстий 1,5 и 2,8 имеет место фокус-шифт. Пятое. У “юпитеров” в углах несколько сильнее астигматизм, а у зоннаров и ЗК – кома, и, кажется, кривизна, поэтому картинка несколько различается. Шестое. Вариантов исполнения было несколько: точная копия зоннара (“ушки” с мелкой насечкой – ЗК, “Ушки” с более крупной насечкой – “Юпитер-3 с ушками”, накатка.). Седьмое. У зоннаров уже тогда было многослойное (по крайней мере, двухслойное)просветление, хорошо видимое на царапинах и потёртостях линз, что определяет их более высокий контраст по сравнению с юпитерами. При этом качество послевоенных йенских и оберкохеновских зоннаров было одинаковым. Ну, и дополнение. Никакого “железа” (ржавчины, что ли?!) в линзах быть не может, окраска связана как правило с просветлением или с качеством канадского бальзама и его заменителей. Воспроизвести цейссовское просветление нам не удалось, поэтому непрестанно шли опыты с однослойными покрытиями. Самым безобразным было ярко-бирюзовое покрытие от КМЗ, дававшее жёлто-бурую картинку и яркие голубые блики. Самые лучшие по степени контрастности – видимо, загорские “юпитеры” с “аметистовым” просветлением, они имели ещё и очень хорошее чернение. Валдайские чёрные “юпитеры” имеют хорошее разрешение и хорошую цветопередачу, но плохое чернение торцов линз. По данным Яриновской хороший “зоннар” или “юпитер” при рабочей диафрагме 5,6 имеет разрешение на советской киноплёнке КН-2 окло 70 линий на мм.

Неправильно рассуждать об аберрациях такого довольно специфического объектива в терминах “кому”, “астигматизм”. Характер изображения на открытой диафрагме почти полностью определяется аберрациями высших порядков, которые не имеют названий (или имеют, но не все).

Первоначальный расчёт Бертеле был сделан, кажется, в 1934 году, в статье приведен его же патент 1938 года. Послевоенные Opton Sonnar были пересчитаны с применением лантановых стекол (патенты Бертеле 1950-х), при этом тройные склейки были сохранены.

Железо в линзах может быть и есть, потому что это естественная примесь ко многим оксидам, используемым в производстве стекла. Чем выше показатель преломления стекла, тем сильнее влияет примесь железа на поглощение из-за съезда полосы переноса заряда в видимую область. Яркий пример – нынешнее стекло ЛЗОС ТФ10 и его китайский аналог CDGM ZF7. Оба свинцовые, но наше жёлтое, китайское чистое как слеза. С жёлтым бликом просветления не может быть желтизны объектива напросвет. Клей для линз также не причина, потому что одиночная линза тоже желтоватая.

Уважаемый автор не упомянул об Юпитер-3 производства Валдайского з-да “Юпитер”

В контексте чего?

В контексте названия (заголовка) этой статьи

Так он по расчету никак не отличается от ЗОМЗ и поздних КМЗ.