Материал специально для Радоживы подготовил Родион Эшмаков.

В поисках мануального светосильного портретного объектива нередко можно наткнуться на адаптированные старые кинопроекционные и киносъемочные объективы. Притом вокруг старой советской кинооптики сложился чуть ли не культ, подобный культу Гелиос-40, в то время как к советским кинопроекционным объективам с теми же параметрами относятся с меньшим пиететом. В этой статье наглядно показано, в чем разница в качестве изображения и его характере киносъемочного объектива РО2-2М 75/2 https://radojuva.com/2023/11/ro2-2m-75-2/ и проекционных объективов двух разных серий – ЛОМО Ж-53 75/2 и РО506-1 80/2. Впервые показано, в чем именно состоит разница между проекционными объективами РО и Ж, которые, как правило, считаются идентичными с точностью до величины фокусного расстояния.

Конструктивные различия

Все изучаемые в статье объективы – шестилинзовые объективы типа «Двойной Гаусс» («Планар», «Гелиос»…) с близкими фокусными расстояниями и одинаковой светосилой f/2, выполненные на одном технологическом уровне: объективы используют обычные тяжелые кроны, флинты, бариевые и тяжелые флинты, в оптической схеме нет элементов из низкодисперсных или высокопреломляющих стекол, особых флинтов – классика, словом. Следовательно, основные различия между объективами должны быть связаны с балансом разных оптических искажений.

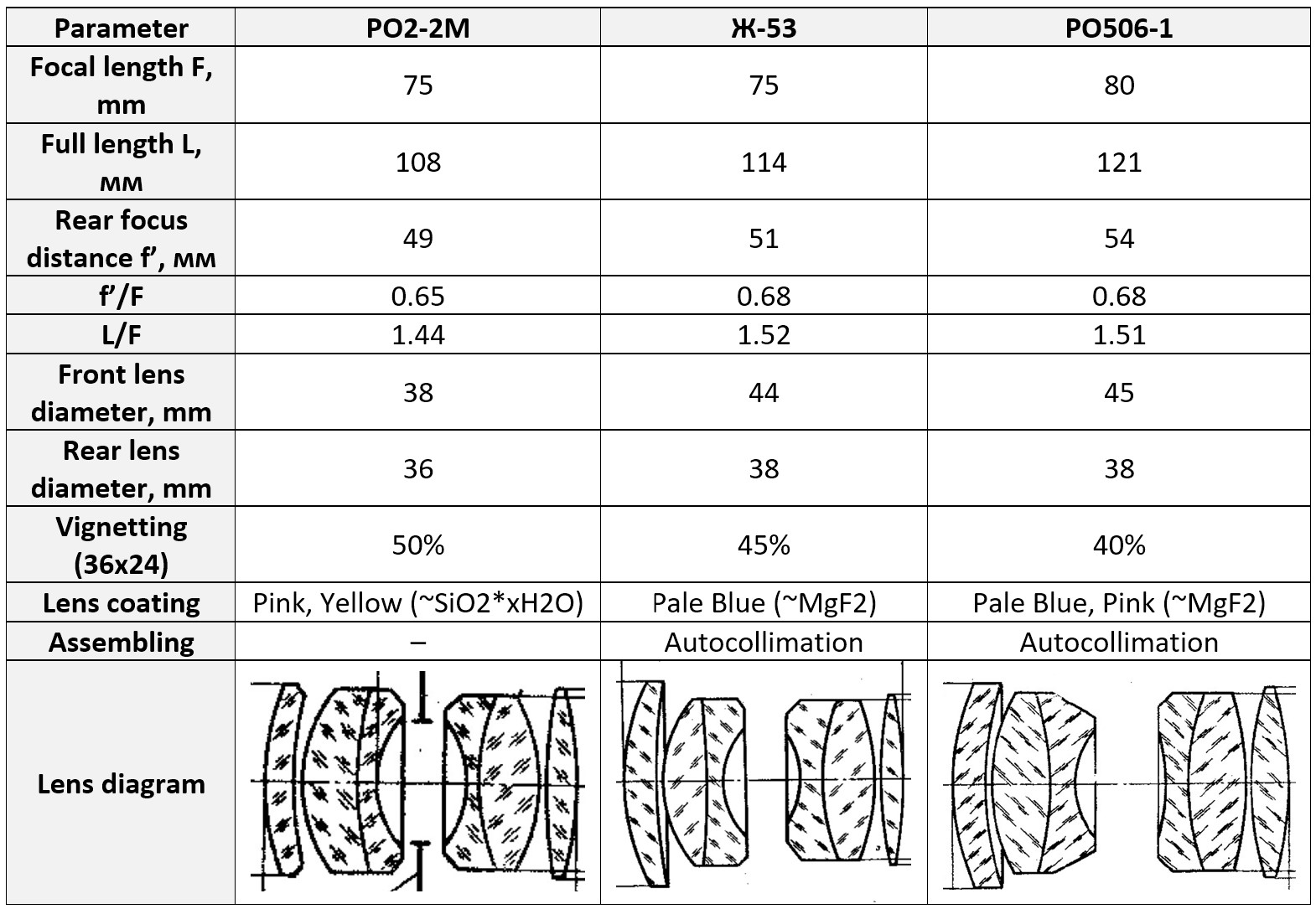

Большое влияние на степень коррекции аберраций оказывает соотношение заднего фокального отрезка к фокусному расстоянию f’/F, которое несколько больше для проекционных объективов РО506-1 и Ж-53 (0.68) в сравнении с киносъемочным РО2-2М (0.65). Увеличение соотношения f’/F обычно приводит к компромиссам. Так, например, относительная полная длина оптической системы L/F проекционных объективов тоже увеличена в сравнении с РО2-2М.

Таблица избранных характеристик объективов РО2-2М, Ж-53 и РО506-1. Источники: каталог объективов А.Ф. Яковлева, т. 1-2, ГОИ ОНТИ, 1970 г.

Нетрудно заметить, что проекционная оптика обладает большими по диаметру линзами – по-видимому, виньетирование при отображении кинокадра 16×21 мм считалось недопустимым. На кадре 36×24 мм виньетирование проекционных объективов заметно ниже, чем у киносъемочного РО2-2М – измеренные значения для РО2-2М, Ж-53 и РО506-1 составляют 50%, 45% и 40%, соответственно. Виньетирование, то есть ограничение светосилы для внеосевых пучков света, оказывает существенное влияние на исправление аберраций по полю.

Крупные габариты самих проекционных объективов связаны с применением при сборке метода автоколлимации: каждая линза помещается в металлическую оправу и центрируется в патроне станка при обтачивании металла перед сборкой. Метод позволяет при соблюдении технологии добиваться наиболее точного позиционирования линз. В киносъемочном РО2-2М применена обычная насыпная сборка, которая требует соблюдения большей точности при производстве самих линз для получения схожего с автоколлимацией качества сборки. Рискну предположить, что это связано с тем, что проекционные объективы испытывают при эксплуатации термическую нагрузку: металлические оправы способствуют диссипации тепла и более равномерному термическому расширению оптических элементов.

Различия в используемом просветляющем покрытии линз нельзя назвать ключевым между съемочной и проекционной оптикой и зависит, скорее, от завода-производителя. Объективы серии ОКС ЛОМО обычно имеют покрытия аналогичные проекционным объективам РО и Ж, произведенным на том же заводе.

Получается, что советские кинопроекционные объективы являются более сложными по механической конструкции линзоблока в сравнении с киносъемочными и рассчитаны с более жесткими требованиями к величинам заднего фокального отрезка и виньетирования.

Качество изображения

Для сравнения качества формируемого объективами РО2-2М, Ж-53 и РО506-1 изображения был проведен сравнительный тест в равных условиях при фокусировке на бесконечность с использованием полнокадровой камеры Sony A7s. Баланс белого зафиксирован: нетрудно заметить различия в цветопередаче между объективами с разным типом просветления. Ниже представлены 100% кропы изображений, снятых при разных значениях относительного отверстия – от F/2 до F/8.

На открытой диафрагме все три объектива существенно различаются между собой. РО2-2М резок в центре, но к краю кадра резкость монотонно падает под влиянием сферической аберрации наклонных пучков и комы. Ж-53, неожиданно, оказывается самым слабым оптически, демонстрируя довольно высокий уровень сферохроматических аберраций в центре и на третях кадра, астигматизм и кривизну поля – в углах. РО506-1 является самым резким из трех объективов в центре кадра и на третях, но в углах имеет качество изображения не лучше Ж-53. Схожая ситуация наблюдается и на диафрагме F/2.8.

С F/4 можно заметить, как Ж-53 оказывается чуть лучше, чем более длиннофокусный РО506-1 в углах кадра, что контринтуитивно.

При F/5.6 РО2-2М оказывается во всем лучше кинопроекционных Ж-53 и РО506-1. К F/8 качество в углах подтягивается разве что у Ж-53, но не у РО506-1.

Можно заключить, что объектив РО2-2М 75/2 исправлен для большего поля, чем 35 мм кинокадр, а потому наилучшим образом подходит для полнокадровых и среднеформатных камер. В то же время РО506-1 оказывается заметно лучше по качеству изображения в центральной области кадра, а потому прекрасно подошел бы для APS-C камер. Ж-53, по всей видимости, является некоторым промежуточным вариантом расчета, находящимся ближе к РО506-1.

Характер изображения: РО2-2М и Ж-53

Киносъемочный РО2-2М и проекционный Ж-53 при равных параметрах 75/2 обладают очень разным рисунком боке. РО2-2М в этом отношении напоминает объективы типа «Гелиос» и сильно закручивает фон, в то время как Ж-53 фон не крутит. Примеры фотографий на РО2-2М и полнокадровую Sony A7s – далее. Часть снимков сделана с применением шифт-адаптера как «шифторамы».

Из-за выраженного астигматизма за пределами кадра 36×24 боке объектива Ж-53 ощутимо портится и становится «коматозным», как у какого-нибудь старого 50/1.4 объектива, потому он не очень подходит для среднеформатных камер типа Fujifilm GFX. В пределах кадра 36×24 боке выглядит довольно стильно, в чем-то даже «современно». Далее – примеры фото на ЛОМО Ж-53 в аналогичных условиях.

Характер изображения: Ж-53 и РО506-1

Различия в рисунке куда менее очевидны в случае рассмотрения пары Ж-53 и РО506-1. Бытует мнение, что объективы Ж и РО по части боке не различаются вообще, но это не так. Более высокий уровень высших сферических аберраций у Ж-53 приводит к появлению четких ярких окантовок у дисков боке, в то время как для РО506-1 это несвойственно. Заметен и тот факт, что астигматизм сильнее оказывает влияние на боке РО506-1 в углах кадра, что особенно проявляется при съемке «шифторам».

Ниже приведены фотографии на ЛОМО Ж-53 и полнокадровую Sony A7s, часть фото выполнена с помощью шифт-адаптера.

Затем – примеры фото на РО506-1 в тех же условиях.

Выводы

Кинопроекционные объективы серий РО и Ж являются не столько аналогами киносъемочных РО2-2М и ОКС1-75-1, сколько альтернативами. Короткофокусные проекционники имеют посредственное качество изображения в углах кадра 36×24 и плохое – за его пределами, что ограничивает возможности их применения на матрицах 44×33 мм. Притом проекционная оптика РО, по-видимому, отличается лучшим исправлением аберраций, чем оптика серии Ж: видимо потому очень распространенный РО500-1 90/2 и завоевал популярность среди пользователей APS-C и полнокадровых камер. Остается неясным, зачем вообще в СССР выпускали одновременно две серии кинопроекционных объективов (Ж-5x и РО50x-1), если объективы РО, обладают преимуществом при использовании по назначению. Пишите в комментариях свои соображения на этот счет, а также мысли по поводу боке советских киносъемочных и проекционных объективов.

Спасибо, интересная статья!

Если объектив изначально рассчитан как проекционный, то его наилучшие характеристики должны реализовываться на небольшой дистанции до экрана. Которая часто бывает похожа на дистанцию для портрета.

Киносъемочный объектив даст лучшую картинку на бесконечности, на которую по умолчанию он рассчитан.

Ага, именно поэтому в пределах APS-C РО506-1 намного лучше РО2-2М.

Более того: это какая такая “портретная” дистанция была в советских кинотеатрах от проектора до экрана? Типично это было не менее десятка метров, даже фильмоскопы были рассчитаны на проекцию от 3 до 8 м, чего говорить о кинопроекционных аппаратах. Для оптики с ФР~100 мм что 10 м, что бесконечность – это одно и то же с точки зрения коррекции.

Хорошо бы тест на 2метра

На 2 метра никакого смысла нет. В диапазоне до 70 см – другое дело. Там себя астигматизм и кривое поле РО506-1 и Ж-53 показывают ярче. Такая же история примерно с ОКП4-80-1 и схожим с ним ОКС6-75-1.

2метра, примерно расстояние для портрета, по этому интересно. А макро можно и др более подходящими линзами снимать.

С точки зрения качества разницы нет практически – что 2 метра, что бесконечность.