Материал по объективу специально для Радоживы подготовил Родион Эшмаков.

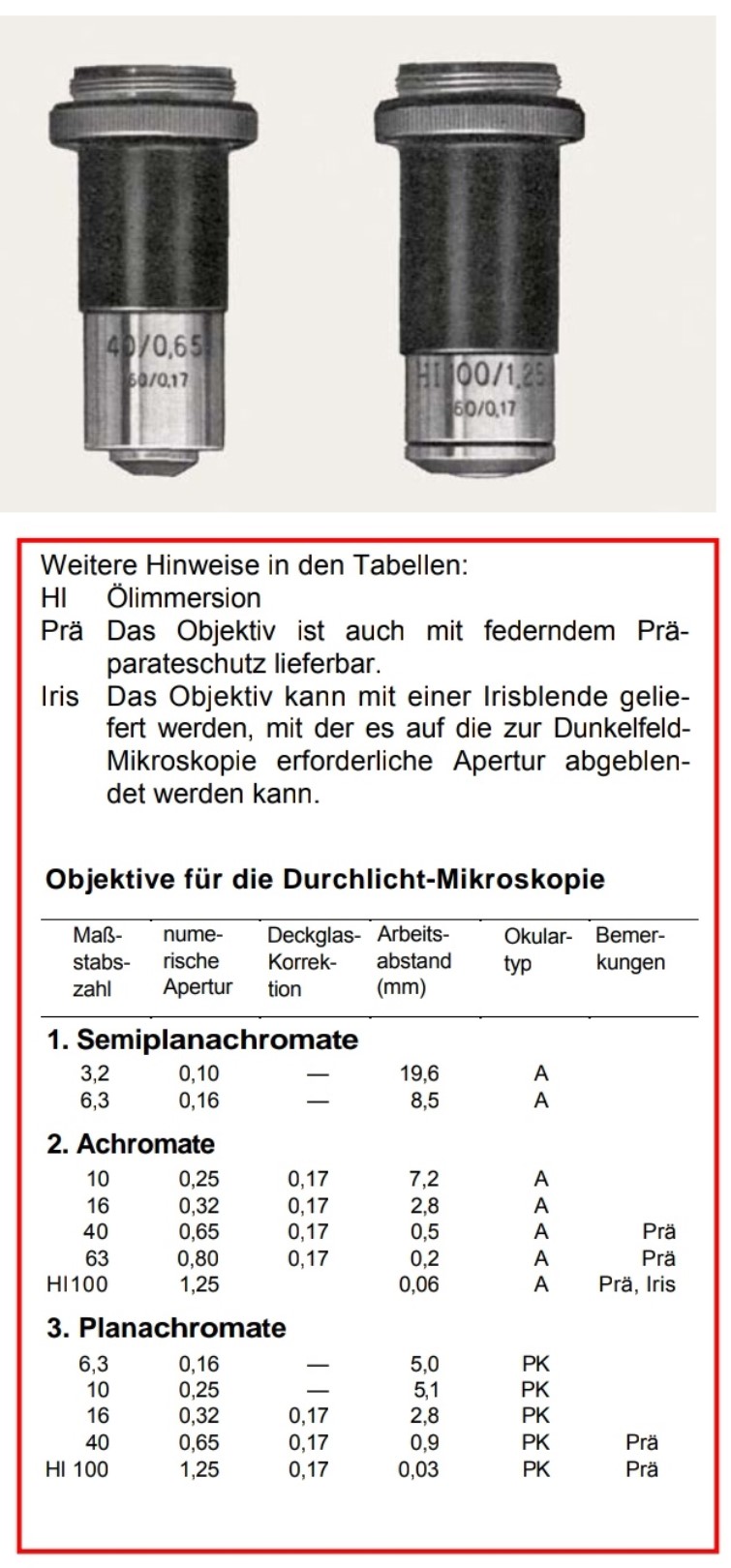

Объективы с увеличением 40x являются самыми что ни на есть «рабочими лошадками» световых микроскопов, особенно биологических: в большинстве случаев именно они позволяют достичь удобного для визуального наблюдения масштаба изображения при достаточной (для гистологических, например, исследований) разрешающей способности без необходимости применения масляной иммерсии. В этой статье представлен сравнительно доступный объектив-ахромат Carl Zeiss Jena 40/0,65 160/0,17 (далее – CZJ 40×0.65), предназначенный для использования с микроскопами с конечным тубусным расстоянием.

Технические характеристики

Оптическая схема – апланат с менисковым корректором, предположительно 5 линз в 3 группах;

Тип коррекции – ахромат;

Тубусное расстояние – 160 мм;

Кратность увеличения – 40x;

Числовая апертура – 0.65;

Рабочее расстояние – 0.5 мм;

Парфокальное расстояние – 45 мм (стандарт DIN);

Толщина покровного стекла – 0.17 мм (при использовании без покровного стекла качество изображения снижается);

Требуется иммерсия – нет;

Тип крепления – стандарт RMS (резьба 4/5” x 1/36”);

Особенности – микроскопный объектив, не имеет ирисовой диафрагмы и фокусировочного механизма.

Конструкция объектива

Объектив CZJ 40×0.65 имеет корпус, практически соответствующий по длине его максимально возможному габариту 45 мм. Все элементы корпуса выполнены из металла. Блестящая часть может быть скручена, обнажая подпружиненный латунный линзоблок объектива, который можно извлечь, если выкрутить ограничивающий ход линзоблока винт в стенке корпуса и апертурную диафрагму около резьбы крепления объектива к микроскопу. Линзы объектива завальцованы в металлические оправы, причем положение второго по счету компонента центрируется при сборке через четыре отверстия в линзоблоке вручную. Не следует разбирать этот объектив, если вы не готовы потом самостоятельно его юстировать.

Объектив имеет очень короткое рабочее расстояние 0.5 мм. Из-за этого, а также из-за большой числовой апертуры он не подходит для работы с боковым освещением без каких-либо специфических приспособлений или приемов. Металлографические объективы с аналогичными параметрами обладают обычно рабочим расстоянием порядка нескольких миллиметров – от 2 до 5 – и с ними гораздо проще (но все ещё нетривиально!) добиться приемлемого качества изображения при подсветке сбоку. Малое рабочее расстояние требует внимательного и бережного обращения с объективом, чтобы избежать утыкания его фронтального элемента в образец, особенно не покрытый чистым стеклом. Однако, линзоблок объектива имеет некоторую защиту – пружину с ходом в несколько миллиметров, а потому раздавить образец или фронтальную линзу объектива при ошибках фокусировки будет затруднительно. Другое дело, что попавшую на очень маленькую вогнутую переднюю линзу объектива грязь удалять будет крайне проблематично.

Объектив имеет неплохую, но неидеальную светозащиту. Важным достоинством является наличие просветляющего покрытия на линзах, что большая редкость для советской микрооптики, например. Просветление имеет голубой цвет блика и, скорее всего, является нанесенным в вакууме фторидом магния. Напросвет объектив заметно желтит.

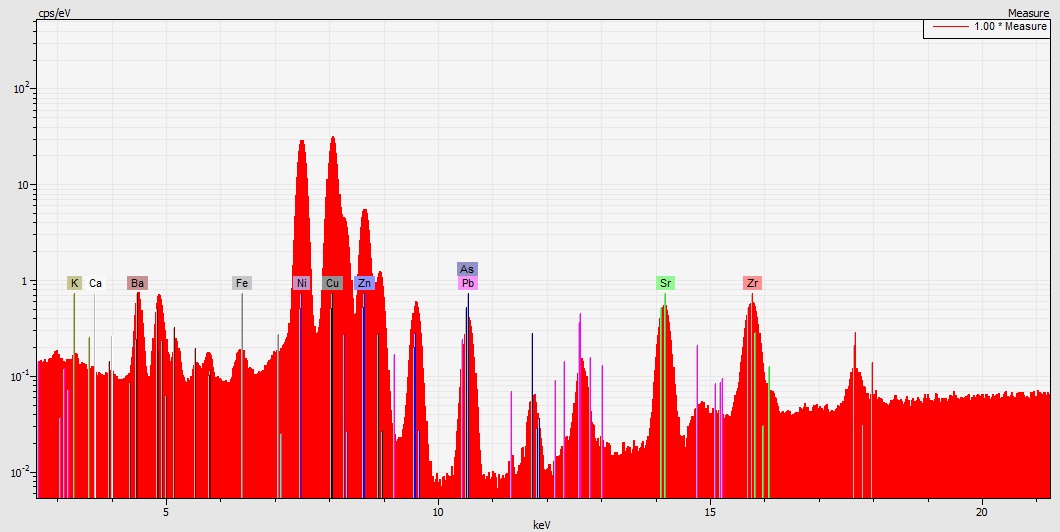

В оптической схеме CZJ 40×0.65 применены тяжелые кроны, о чем свидетельствует обнаружение в спектре рентгеновской флуоресценции (Bruker M1 Mistral) бария, стронция и цинка. Сигнал свинца, скорее всего, относится к просвечивающей через переднюю линзу второй линзе объектива, выполненной из свинцового флинта. Сигналы железа, никеля и меди относятся к материалу корпуса объектива и оправ линз.

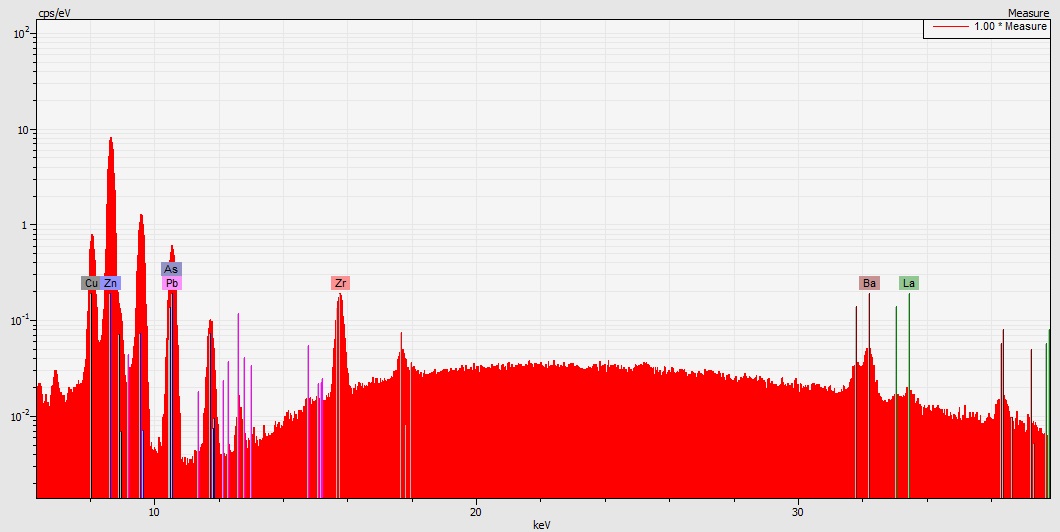

В спектре задней линзы объектива регистрируются цинк и барий, а также, по-видимому, относительно небольшие количества лантана. Затруднительно сделать вывод о принадлежности этого материала к конкретному классу стёкол: это может быть либо самый низкодисперсный из доступных лантановых кронов, либо это даже может быть фосфатный крон по типу ФК14. Скорее всего, это все же лантановый крон, поскольку стекла типа фосфатных кронов были в те времена малодоступны и их едва ли стали бы использовать в объективе-ахромате.

Объектив CZJ 40×0.65 по сути является обновленной версией обычного ахромата Аббе, рассчитанного еще в XIX столетии: фронтальный элемент вместо плосковыпуклой линзы заменен на более дорогостоящий, но очень полезный положительный мениск, вместо простых кронов (типа ЛЗОС К14 или Schott K7) применены тяжелые и лантановые кроны, увеличен габарит с 33 (RMS) до 45 мм (DIN), применено просветляющее покрытие линз. В СССР в те же годы все еще производили объектив 40×0.65 160/0.17 МШ, который не имел ни просветления, ни прогрессивных материалов, ни улучшений принципиальной схемы, ни даже пружины в корпусе – он буквально был копией тех самых ахроматов Аббе XIX века – со всеми вытекающими последствиями.

Оптические свойства. Сравнение с аналогами СССР

Вообще, расчёт качественного 40x объектива – это крайне непростая задача. При фиксированном размере поля изображения хороший объектив с приемлемым для современных фотокамер контрастом >0.3 для частот 45-50 лин/мм в пространстве изображений должен иметь дифракционное качество при апертуре 0.05 для увеличения 2x, 0.1 для увеличения 4x, 0.25 для увеличения 10x, 0.5 для увеличения 20x и, получается, 1.0 для увеличения 40x. Притом без иммерсии достичь числовой апертуры 1.0 в принципе невозможно. Следовательно, идеальный объектив 40×0.65 будет иметь контраст не менее 0.3 лишь для частот 26-33 лин/мм (это примерно уровень качества форматных объективов типа Индустар-37 300/4.5 или среднеформатного Индустар-29 80/2.8), что уже само по себе недостаточно. С учетом наличия аберраций становится понятно, что качественной резкой картинки можно в принципе и не ждать. Действительно, эти объективы проектировали из тех соображений, чтобы было просто возможно что-то увидеть хоть как-то, например, произвести подсчет числа форменных элементов крови в окрашенном мазке. Фотографическая оптика требует еще и высокого уровня контраста – как общего, так и контурного, и контраста деталей.

В целом CZJ 40×0.65 формирует «мягкое» изображение с недостаточным разрешением и уровнем контраста. Качество изображения в центральной области ограничено как дифракцией (повторим, что «в идеале» для 40x апертура должна быть 1.0, а не 0.65), так и высоким уровнем сферохроматических аберраций, что проявляется как наличие выраженной фиолетово-желтой бахромы. Для исправления сферохроматизма в таких объективах требуется кардинальное усложнение оптической схемы и применение стекол с аномальной дисперсией (фосфатные и фторфосфатные кроны, «особые» лантановые флинты). Объектив принадлежит к классу ахроматов, а потому кривизна поля недоисправлена. Также по полю присутствует небольшой остаточный астигматизм и значительный латеральный хроматизм.

Не очень получается характеристика объектива? Но как по сравнению с ним ведут себя советские объективы-ахроматы, которыми комплектовали микроскопы МБИ, МБР, Биолам? Для теста были выполнены в равных условиях фотографии объект-микрометра проходящего света с покровным стеклом на фотокамеру Sony NEX-6 и микроскоп НПЗ М10 с конденсором ОИ-14 при тубусном расстоянии 160 мм. Испытуемые объективы – CZJ 40×0.65, Прогресс 40×0.65 без пружины (МШ), Прогресс 40×0.65 Ф без пружины (ФМШ, для наблюдений с фазовым контрастом), ЛОМО 40×0.65 с пружиной (ОХ-1, по схеме более совершенный объектив, чем МШ, стандарт RMS 33 мм).

Как нетрудно заметить, объектив CZJ 40×0.65 по сравнению со всеми приведенными советскими обладает и лучшей резкостью, и лучшим контрастом (сказывается наличие просветления), и намного меньшей кривизной поля, и меньшим (значительно!) латеральным хроматизмом. Последнее позволяет применять объектив для фотосъемки в прямом фокусе. Можно отметить, пожалуй, что объектив ОХ-1 все же обладает лучшим по сравнению с CZJ 40×0.65 исправлением сферохроматизма в центральной области изображения, но его высокий латарельный хроматизм делает объектив неприменимым для съемки прямом фокусе. Точно ту же проблему имеют и современные китайские недорогие объективы-ахроматы и планахроматы кратности больше 10 – предполагается, что их будут применять со специальными компенсационными окулярами. Курьез в том, что новыми эти самые окуляры, с которыми должны работать эти объективы, просто так купить невозможно – они лишь иногда бывают в комплекте с некоторыми микроскопами, а часто и вовсе с микроскопом идет обычный окуляр.

Объектив CZJ 40×0.65 хоть и имеет заметный латеральный хроматизм, все же был спроектирован как объектив, не требующий специальных окуляров. Так, по официальной информации этому объективу соответствуют окуляры Zeiss A (от «Achromat»), которые не являются компенсационными. Поздние объективы Carl Zeiss Jena, не требующие компенсационных окуляров, также маркировались буквой A в названии. Так, объектив 10/0.25 160/- требовал применением компенсационного окуляра, а внешне такой же 10×0.25 160/- A – нет.

Получается, что из перечня недорогой и в целом доступной микрооптики это редкий пример пригодного для съемки в прямом фокусе объектива 40x.

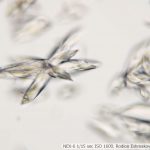

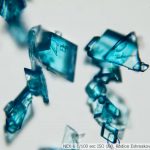

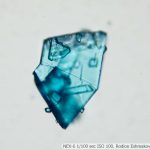

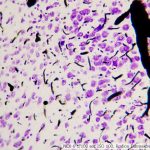

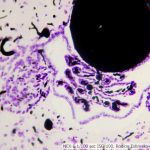

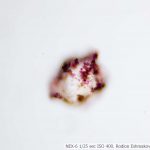

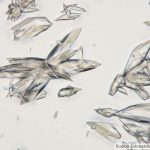

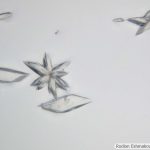

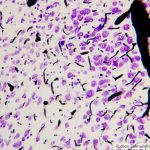

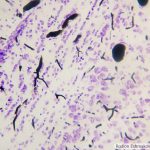

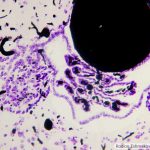

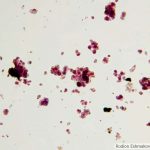

Далее приведены примеры фотографий, выполненные объективом CZJ 40×0.65 при помощи микроскопа НПЗ М10 и фотокамеры Sony NEX-6 в прямом фокусе при тубусном расстоянии 160 мм.

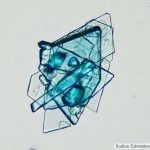

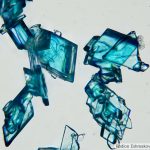

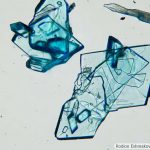

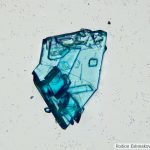

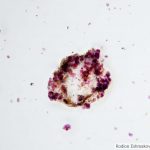

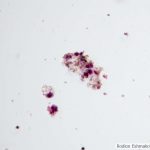

Предметы на фото: 1-2) Кристаллы MOF (metal-organic framework) на основе бензолтетракарбоновой кислоты с катионами РЗЭ, косое освещение конденсором ОИ-14; 3-6) Гидрат оксалатокупрата калия, косое освещение конденсором ОИ-14; 7-8) Окрашенный тонкий срез спинного мозга, освещение конденсором ОИ-10 (светлое поле); 9-10) Неоднофазный образец пигмента «марганцевый фиолетовый» (пирофосфат марганца(III)-аммония, остатки непрореагировавшего диоксида марганца и фосфата аммония).

Затем – фотографии, выполненные с применением стекинга (Helicon Focus).

Предметы на фото: 1) Кристаллы 3-формилиндола, полученные в органическом практикуме (освещение конденсором КФ-1, светлое поле); 2-8) Кристаллы MOF (metal-organic framework) на основе бензолтетракарбоновой кислоты с катионами РЗЭ, косое и прямое (фото 6) освещение конденсором ОИ-14; 9-12) Гидрат оксалатокупрата калия, косое освещение конденсором ОИ-14; 13-14) Гидрат тетратиоцианатокобальтата калия (освещение конденсором ОИ-10, светлое поле); 15-17) Окрашенный тонкий срез спинного мозга, освещение конденсором ОИ-10 (светлое поле); 18-20) еоднофазный образец пигмента «марганцевый фиолетовый» (пирофосфат марганца(III)-аммония, остатки непрореагировавшего диоксида марганца и фосфата аммония).

Выводы

Старый микроскопный объектив Carl Zeiss Jena 40/0.65 160/0.17 от микроскопов типа Carl Zeiss Jena Amplival/Laboval, если оценивать его как фотообъектив – крайне посредственное изделие. Если же сравнивать его с доступными аналогами, то это еще очень даже неплохой микрообъектив, главным достоинством которого является возможность применения с окулярами без компенсации латеральной хроматики и с камерами в прямом фокусе.